全国防震减灾日:增强防震意识,共筑安全防线

每年的 5 月 12 日,是我国的全国防震减灾日。这一特殊日子的设立,承载着对生命的尊重与对防震减灾事业的高度重视。它宛如一座警钟,时刻提醒着我们,地震灾害随时可能降临,增强防震减灾意识、掌握科学应对方法,是守护生命安全、减少灾害损失的关键所在。

一、设立背景与意义

2008 年 5 月 12 日,一场里氏 8.0 级的特大地震突袭四川汶川,瞬间,山崩地裂,房屋倒塌,无数生命被掩埋在废墟之下,给国家和人民带来了极其惨痛的损失。这场灾难让我们深刻认识到地震的巨大破坏力以及防震减灾工作的紧迫性。为了铭记这场灾难,提高全民的防震减灾意识,经国务院批准,从 2009 年开始,每年的 5 月 12 日被确定为全国防震减灾日。其意义在于警示人们居安思危,时刻保持对地震灾害的警惕,通过开展各类宣传教育活动,普及防震减灾知识,提升全社会抵御地震灾害的能力,最大限度地减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。

二、地震危害:无情的生命与财产掠夺者

地震是一种极具破坏力的自然灾害。强烈的地震波能在瞬间摧毁建筑物,无论是高楼大厦还是普通民居,在地震的冲击下,可能会轰然倒塌,将屋内的人员困于废墟之中。例如,在唐山大地震中,整个城市几乎被夷为平地,大量居民失去了生命和家园。地震还会引发山体滑坡、泥石流等次生灾害。在山区,地震导致山体松动,大量土石倾泻而下,掩埋道路、村庄,阻断交通,给救援工作带来极大困难。地震还会对基础设施造成严重破坏,如桥梁断裂、道路塌陷、水电供应中断等,严重影响人们的正常生活和社会的正常运转。同时,地震还会给人们的心理带来巨大创伤,幸存者往往会留下恐惧、焦虑等心理阴影,长期影响他们的身心健康。

三、预防措施:未雨绸缪,筑牢安全根基

建筑抗震设计:在建筑设计和施工过程中,严格遵循抗震规范至关重要。建筑物应采用合理的结构形式,增强其抗震能力。例如,采用框架结构、剪力墙结构等,合理布置承重构件,确保在地震发生时,建筑物能够承受一定的地震力,减少倒塌风险。使用质量合格的建筑材料,保证建筑物的强度和稳定性。在地震多发地区,对老旧建筑进行抗震加固,增加支撑、加固墙体等,提高其抗震性能。

地震监测与预警:建立完善的地震监测网络,通过分布在各地的地震监测台站,实时监测地壳运动情况,及时捕捉地震的前兆信息。利用现代信息技术,实现地震预警系统的快速响应。当地震发生时,系统能够在地震波到达之前,提前几秒到几十秒向可能受影响的区域发出预警信息,让人们有时间采取紧急避险措施,减少伤亡。例如,在一些学校、企业等人员密集场所,安装地震预警接收终端,一旦收到预警,能够迅速组织人员疏散。

家庭与社区防范:家庭中要做好物品的固定和整理。将重物、易碎品等放置在安全位置,使用安全扣、绳索等固定家具,防止地震时物品掉落伤人。准备应急救援包,内装食品、饮用水、急救药品、手电筒、收音机等必备物资,以便在紧急情况下维持基本生活需求。社区要加强对居民的防震减灾宣传教育,定期组织防震减灾知识讲座和演练活动,提高居民的防震意识和应急能力。规划好社区的疏散通道和避难场所,确保在地震发生时,居民能够迅速、有序地疏散到安全地带。

四、震时应对:冷静行动,争取生存希望

室内避险:如果在室内遇到地震,应迅速躲在桌子等坚固家具的下面,用坐垫、枕头等柔软物品保护好头部、颈部,避免被掉落的物品砸伤。在没有坚固家具可躲时,也可选择承重墙的墙角处,身体紧贴墙根,头部尽量靠近墙面,用双手护住要害部位。远离窗户、吊灯等可能被震落或倒塌的物体。千万不要乘坐电梯,以免因地震导致电梯故障被困。

室外避险:在室外时,要远离高楼大厦、电线杆、广告牌等可能倒塌的物体。迅速跑到空旷的广场、操场等安全地带,保持身体平衡,避免摔倒。如果在山区,要警惕山体滑坡、泥石流等次生灾害,尽快向远离山体的方向转移。在海边,要注意地震可能引发的海啸,及时向高处转移。

被困应对:如果不幸被困在废墟中,要保持冷静,保存体力。尽量挪开杂物,保持呼吸通畅,有条件的话,寻找水源和食物。利用敲击物体等方式发出求救信号,引起救援人员的注意。不要盲目呼喊,避免吸入过多灰尘导致窒息。同时,要相信救援人员会尽快展开救援,保持积极的心态等待救援。

全国防震减灾日,是我们增强防震减灾意识、学习防震减灾知识的重要契机。让我们行动起来,从自身做起,从身边的小事做起,积极参与防震减灾工作,共同筑牢安全防线,守护生命安全,为应对地震灾害做好充分准备,创造一个更加安全、和谐的生活环境。

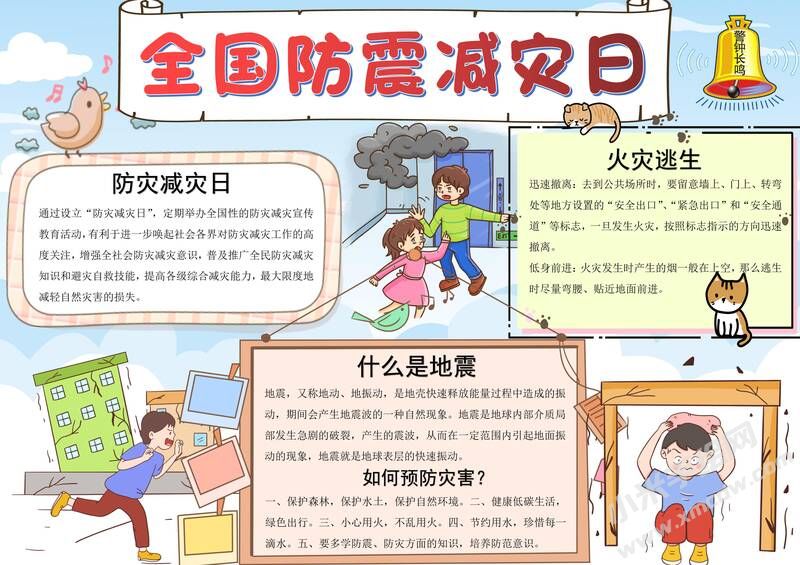

全国防震减灾日手抄报黑白线稿

全国防震减灾日手抄报内容模板无字版

全国防震减灾日手抄报内容模板有字版

未经允许不得转载:小米手绘网 » 全国防震减灾日手抄报内容模板

小米手绘网

小米手绘网

【交通红绿灯】手抄报欣赏

【交通红绿灯】手抄报欣赏 生命至上安全第一手抄报模板

生命至上安全第一手抄报模板 远离烟花炮竹手抄报模板

远离烟花炮竹手抄报模板 灭火常识手抄报模板

灭火常识手抄报模板 森林防火手抄报模板(第三版)

森林防火手抄报模板(第三版) 暑期防溺水手抄报欣赏

暑期防溺水手抄报欣赏 暑假安全小报手抄报模板

暑假安全小报手抄报模板 关注消防珍爱生命手抄报模板

关注消防珍爱生命手抄报模板 安全文明出行手抄报模板

安全文明出行手抄报模板 防震减灾手抄报内容模板(第四版)

防震减灾手抄报内容模板(第四版) 安全防火幸福你我手抄报模板

安全防火幸福你我手抄报模板 消防工具介绍手抄报模板

消防工具介绍手抄报模板 珍爱生命预防溺水手抄报模板

珍爱生命预防溺水手抄报模板 【预防溺水】手抄报欣赏

【预防溺水】手抄报欣赏 安全生产月手抄报模板(第一版)

安全生产月手抄报模板(第一版) 防震减灾小报内容模板(第五版)

防震减灾小报内容模板(第五版)