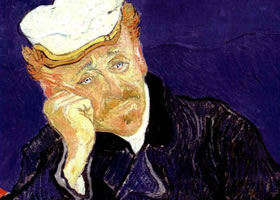

凡•高《自画像》(65cmx54cm)油画,法国:

凡•高生于荷兰乡村的一个新教牧师家庭,他早年做过职员和商行经纪人,还当过矿区的传教士。他充满幻想,在生活中屡遭挫折和失败,最后他投身于绘画事业。他早期画风写实,受到荷兰传统绘画及法国写实主义画派的影响。1886年,他来到巴黎,结识了印象派和新印象派画家,并接触到日本浮世绘的作品,使其画风巨变。他的画,开始由早期的昏暗和沉重,变得明亮和强烈。

这幅《自画像》,凡•高把它看作是自己神志正常的标志。他让他的弟弟提奥把这幅刚带给印象派画家毕沙罗看,表明他急切地想离开医院。他说,“我希望你能看出我的面孔比过去平静得多了,尽管在我自己看来我的神色比以前茫然呆滞了些。我带有另外一幅,那是我在病中试着画的,不过我觉得你会更喜欢这一幅,我在创作这幅画时有意画得简约质朴些。等你见到老毕沙罗时,把这幅画给他看看。”与凡•高自己看法正相反,这面孔绝非平静,表情也绝非茫然呆滞,准确地说应该表现的是凡•高精神方面的更加坚定与不退缩的情绪。凡•高用浅蓝色旋动的笔触描绘出颤动的背景,背景使用灰蓝色的连续的曲线,产生如旋涡般的效果,衬托出凡•高留着橘红色的头发和胡须的画面。木然的神情与变动的背景形成对比。而他的眼神“能把一个人穿透”一般,这种画面所造成的气氛表现出的旺盛的生命力。他自己将它称为“死亡之脸”,并在一封信中这样写道:“透过这张面对镜子画的自画像,我得到了一个关于自己的概念:桃灰色的脸上长着一双绿眼,死灰的头发,额前与嘴满是皱纹,木讷,非常红的胡子,被忽略而且充满哀伤”。

“我变得越丑、越穷、越有病,我越要通过创造明亮、有序、灿烂的色彩来复仇”。凡•高画这幅作品的目的即是暗示自己要恢复信心,他写道:“一个人毕竟不应该仅仅作画,他还必须跟人见面,必须不时地调整自己的情绪,并且通过与別人的接触给自己补充思想内容。”凡•高把这幅作品看作是自己身心复原健康和可以重新开始作画的标志。

凡•高的绘画,是其心灵的表现。他曾说:“作画我并不谋求准确,我要更有力地表现我自己”。他注重表现对事物的感受。对他来说,一切事物都具有表情和吸引力,一切形式、一切面容都具有诗意,他希望将它捕捉到。凡•高在1885—1889年这四年间以惊人的耐力画了四十多张自画像,凡•高曾经说希望一个世纪之后自己画的肖像在那时人的眼里会如同一个个幽灵,那么在今天看来他的愿望实现了。如凡•高自己所说,“我想强调的是,同一个人有多样的自画像。与其追求照相般的相似性,不如深人地发掘相似处。”

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/pic-202.html

小米手绘网

小米手绘网

马奈《裸胸的金发女郎》法国人物油画

马奈《裸胸的金发女郎》法国人物油画 劳特累克《女丑角莎尤柯》人物油画

劳特累克《女丑角莎尤柯》人物油画 埃•德加《舞蹈课》人物油画

埃•德加《舞蹈课》人物油画 埃•德加《舞台上的舞女》人物油画

埃•德加《舞台上的舞女》人物油画 莫奈《散步,撑洋伞的女人》人物油画

莫奈《散步,撑洋伞的女人》人物油画 凡•高《加歇医生肖像》人物油画

凡•高《加歇医生肖像》人物油画