高逸图

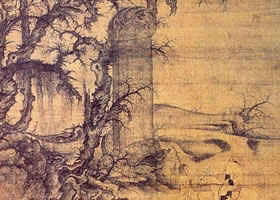

孙位《高逸图》局部,设色绢本手卷,45.5cmx168.7cm,上海博物馆收藏。

孙位(公元九世纪),一名遇,原籍会稽(今浙江绍兴)。擅画人物、鬼神、松石、墨竹,所作皆笔精墨妙,雄壮奔放,情高格逸。尤以画水著名,与张南本善画火并称于世。举止疏野、襟韵旷达,喜饮酒,罕见其醉。乐与方外人往还,然对豪贵相请,则礼有少慢,纵赠千金,难留一笔。曾在蜀中应天、昭觉、福海等寺院画过不少壁画,俱笔简形备,气势雄伟。画迹有《说法太上像》《维摩图》《神仙故实图》《四皓弈棋图》等27件,著录于《宣和画谱》。

孙位《高逸图》艺术特色:

《高逸图》中四贤的面容、表情、体态、服饰各异,兼以小童动作、器物设置映衬人物个性,但那种“不事王侯,高尚其事”的魏晋士族的名流风度是一致的。孙位在创作过程中,特别注重对人物眼神的刻画,深得顾恺之“传神写照,尽在阿堵中”的精髓。画中的花木树石映衬着士大夫的品性气质,虽将人物隔开,却无突兀之感,整幅画面中,每个人物的动作情态均统一在一种和谐的氛围之中。

画家用笔细劲流畅,如行云流水,兼奋张僧繇“骨气奇伟”的特色。画中的树木山石先用有变化的线条勾勒出轮廓,再用墨色渲染皴擦,呈现出山石的质感,同时也使画出面氛围静穆安闲。服饰与器具,画家采用的是墨色和彩色晕染的方法。孙位的画风在六朝的基础上更加工致精巧,《高逸图》中点缀的木石已使用皴法,开启了五代画法的先河,成为书画中的经典瑰宝。

孙位《高逸图》艺术导读:

经过考证,晚唐花家孙位的这卷《高逸图》就是以“竹林七贤”为题材,只不过可能今天我们看到的已经是不完整的残卷了。“高逸图”是宋徽宗命的名,在手卷的前隔水上有他题“孙位高逸图”几字,这张画后来成为清代大收藏家梁清标的藏品,他也沿用宋徽宗之法,为此画题签,所以,此画一直沿用了宋徽宗最初的命名。

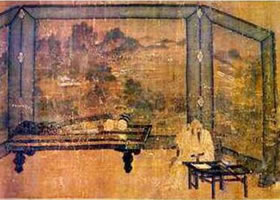

完全承继与南京西善桥砖画的同一传统,这幅绢画也是一个个人物依次绘来,其间用湖石和蕉叶等植物分隔开来。现存部分从右至左依次描绘的是山涛、王戎、刘伶和阮籍。画家笔下每个形象都带有肖像画性质,这一点摆脱了砖画只能通过器具来表现人物身份的限制,不过,完全凭借肖像画使大家分辨出数百年前的人物仍然有难度,所以在每个人旁边仍然可以看到与砖画中大致相同的器物安排。

山涛体形丰腴,抱单膝而席坐于地,他下穿“大口裤”,上身几乎裸露,只是松松地挂了件外套在肩上,很能表现名士风度的葛巾仍然是裹在头上的,山涛很舒服地倚着隐囊,身边摆着酒器,站着小童。山涛在历史中以为官中正清廉、为人性好庄老闻名,不过人们史感兴趣的也许是他“八斗酒量”的轶事,所以在这幅绢画和南京西善桥的砖画中他都与酒器为伴。《晋书》中记载他饮酒只到八斗而止,有一次晋武帝司马炎想试探此说是否的确属实,拿出八斗酒请山涛喝,趁他不注意偷偷多加了些进去,山涛喝够八斗,居然真的放杯而止,让人称奇。山涛也许也想不到自己竟将永世与八斗酒相识于后世吧。第二位裸足趺坐的高士是王戎,乐府诗里的他是“王戎如意舞”的形象,《高逸图》里的这位王戎因为趺坐的姿势,没有办法表现潇洒舞如意,所以改为执在右手,只是这根如意有些偏长,也有人认为是一根手杖,不过头部的手形是保持与如意一致的。王戎面前放着卷帙,却掩而不展。第三位手捧酒杯、满颐髭须,蹙眉回头者是刘伶,他存《酒德篇》传世,其中有“有大人先生者,以天地为一朝,万朝为须臾,日月为扃牖,八荒为庭衢”极豪放的开篇。刘伶以豪饮而名于世,《晋书》记载他吩咐侍从拿把锄头跟着他,别人问其中缘故,他说如果他醉死了,就地埋了便可。《高逸图》中这位酒林高手可是为什么在他回头这一瞬间,眼晴里竟是些无奈的神情呢?是不胜酒力?还是因为其他?第四位的表情要舒适了许多,手执塵尾,微展笑容,似乎是在笑刘伶的醉态。这位“容貌朗杰,志气宏放”的高士是阮籍,史书中说他“傲然独得,任性不羁,而喜怒不形于色。或闭户读书,累月不出;或登山临水,终日忘归”。阮籍手中拿的塵尾是从飞国时期起为士人所重的一种雅器,清谈人士与佛教中人都有手执塵尾的习惯。而且,麈尾在清谈的过程中是有特殊作用的,清谈中主、客之分在于“主”是主讲人,“客”是问难者,塵尾是不讲人身份的标志,没有塵尾,主讲人不能“竖义”,清谈也就无法进行。渐渐的,麈尾成为名士标志之一。

画作中人物的描绘水平自然是无须多加赞美,而背景中的蕉叶、湖石,也为艺术史家们研究中国早期花鸟画、山水画提供了宝贵的视觉资料。不过这幅画与历史文献中记载的画家孙位风格却是截然不同的面貌,史书中说孙位是会稽(今浙江绍兴)人,晚唐时唐僖宗(873年〜888年在位)逃至四川,孙位跟着去了,所以在那边学他的人很多。他是位性情疏野放羁的人,画史中有多种著述提到他的作品,不是说他“龙拏水汹,千状万态,势愈飞动,松石墨竹,笔精墨妙,雄壮气象,莫可记述”,就是夸他“始出新意,画奔湍巨浪,与山石曲折,随物赋形,尽水之变,号称神逸”,看来多是气势雄壮、极富逸气的画作,与眼前这卷沉静的《高逸图》实在布些距离。不过画家的风格并不是单一的,而且有时代相对较近的宋徽宗的把关,我们也可以将这种风格视为画家习古一路的风格吧。

这幅画曾为宋徽宗收藏,从这幅画上我们可以很清晰地看到所谓“宣和七玺”中的六枚。宋徽宗对于古画收藏是付出了相当精力的,其中一项工作就是对宫内旧画重新装裱,并亲自书题签,后世称“宣和装”。宣和装上七枚印玺的位置是固定的,从《高逸图》装裱看,它的画心(即画作本幅)和前后黄绢隔水是保留了原来的宣和装:葫芦形印“御书”押在黄绢与原天头骑缝之上,只是天头已失,所以此章也只剩半壁,这是第一玺;黄绢隔水近画幅本身上部有宋徽宗亲书“孙位高逸图”,其上押朱文双龙图案方印,这是第二玺;其下黄绢隔水与画心本幅骑缝押朱文“宣”、“和”联珠印,为第三玺;本幅与后黄隔水上押“政和”、“宣和”骑缝印、为第四、第五玺;后黄绢隔水与拖尾骑缝处押“政”、“龢”朱文联珠印,为第六玺。因为拖尾已换,所以也只剩下半边,不过从此处骑缝上“蕉林”印,可知此裱可能是清代梁清标时的重裱。第七玺是押在拖尾纸正中的“内府图书之印”的大方印,因为重裱的原因,今天已经看不到了,不过《高逸图》已经是比较完整的“宣和装”式样。

唐人画魏晋名士,宋人装唐人旧作,历史的风风雨雨往往就足这样安静地等着有缘的人来相见……

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/pic-1253.html

小米手绘网

小米手绘网

南宋李唐《江山小景图卷》欣赏

南宋李唐《江山小景图卷》欣赏 明代唐寅《事茗图卷》欣赏

明代唐寅《事茗图卷》欣赏 唐寅《孟蜀宫妓图》赏析

唐寅《孟蜀宫妓图》赏析 李成、王晓《读碑窠石图》赏析

李成、王晓《读碑窠石图》赏析 阮郜《阆苑女仙图》赏析

阮郜《阆苑女仙图》赏析 董源《夏景山口待渡图》赏析

董源《夏景山口待渡图》赏析 王齐翰《勘书图》赏析

王齐翰《勘书图》赏析 周文矩《重屏会棋图》赏析

周文矩《重屏会棋图》赏析 周文矩《文苑图》赏析

周文矩《文苑图》赏析