夏景山口待渡图

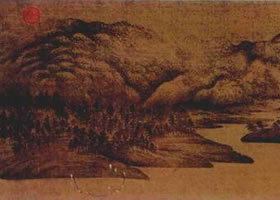

董源《夏景山口待渡图》,设色绢本,49.8cmx329.4cm,辽宁省博物馆收藏。

夏景山口待渡图艺术特色:

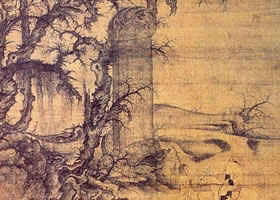

此图中沙滩、山坡、近山、远山的画法有别,近树、远树、灌木、柳树、芦苇、竹丛的画法也各不相同,但它们的组合有节奏、有变化,又十分的和谐,真可以称作一首视觉的“交响曲”。值得重视的是,这些画法笔墨,都与江南风光的特点很合拍,既是江南山水孕育了它们,同样它们创造了山水的江南风格。特定的造化自然是赖以创造特定笔墨技巧的客体根源,特定的笔墨技巧又是创造地域风格的基本手段。但笔墨技巧、风格乃至整个艺术的图式又是承传下来的,董源山水画产生于对李思训、王维山水画图式、技巧的修正改造,但这种修正改造又是在江南真山真水的启不下完成的。

夏景山口待渡图艺术导读:

董源,他对画史的主要贡献,是创造了一种表现江南山水风光的胆画法衣风格。宋代沈括说他“多写江南真山,不为奇峭之笔”。宋代米芾说他的画“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真;岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意;溪桥渔浦,洲诸掩映,一片江南也”。董源的绘画,一方面承传了唐代王维的水墨山水,一方面得对江南真山水的观察写生,同时他也继承了唐代的另一类传统:以副家李思训为代表的青绿山水传统。所以宋代美术史家郭若虚说他的“水墨类王维。着色如李思训”。元代美术史家汤璧作了更详细的说明:“董源山水有二种,一样水墨矾头,疏林远树,平远幽深,山石作麻皮披。一样着色,披纹甚少,用色穠古,人物多用红青衣,人面亦川粉素者,二种皆佳作也。“有的研究者认为,董氏以青绿为主的作品多属早年风格,以水墨为主的作品则多为晚年风格。

《夏景山口待渡图》被认为是董源江南风格的典型作品之一。此图曾入南宋内府、元内府,后相继为明代项元汴、清代耿昭忠、索额图和清内府收藏,民初被末代皇帝溥仪挟逃出宫,今藏辽宁省博物馆是一件流传有序的国宝,明代董其昌此卷的引首题:“董北苑夏景山口待渡图真迹。”元代鉴定家柯九思在卷后题:“右董元夏景山口待渡图真迹冈峦清润,林木秀润,渔翁游客出没于其间有肖得之意。真神品也。”

展卷右起,是平静的水面,中远处有一细长的小洲稍近处浮一渔船,渔人悠闲作业。视线慢慢左移,出现了似“犬牙”的洲诸,坡岸平缓,冈峦起伏,山头多作圆形,草木蒙茸其上。再往左,呈现出“袱洄”错落的洲诸树木繁茂,房舍掩映其间,偶见劳作的农人。垂柳依依的滩岸上一戴青冠的红衣人正在招呼驶来的渡船。

从近景洲渚往远看,是一片平滩,平滩后面是更远的、起伏连绵的洲诸空气湿润,山形朦胧,整个景象与米芾所言“峰峦出没,云雾显晦……溪桥渔浦,洲诸掩映一片江南”柯九思所说“冈峦清润,林木秀润,渔翁游客出没于其间,有自得之意”完全相符。

在北宋前期,地位最为尊贵的山水画家是李成、关全、范宽,而不是董源。郭若虚《图画见闻志》说,惟李、关、范三家“智妙入神,才高出类,三家鼎跨,百代标程”。谈及董源时只是说“善画山水,水墨类王维,着色如李思训”而已。北宋中期以后享盛名的山水画家郭熙、王晋卿、燕文贵等,大都在李成山水模式的基础上创新,看重并承继董源的只有米元璋。南宋李唐、刘松年、马远、夏圭四家对山水画的改变,大抵是通过李唐从范宽一路传统脱化而来,与董源几乎没什么关系。

直到元初赵孟頫提倡“古意“,学习北宋与唐代绘画,董源成为注意的中心。他的《鹊华秋色图》《水村图》,黄公望《富春山居图卷》,吴镇《渔父图卷》等都是从董源演化出来,并达到一种高峰状态。这样,江南风格派系才完成了对李,郭派和马、夏派的超越,到晚明,董其昌提出“南北宗”说,董源被尊为“南宗”山水画的大宗主。“南北宗”说并不完全符合事实却影响山水画坛三百年,是为什么?原因之一,是董其昌看到了董源与南派风格派系的关系,肯定了这种风格派系的特点与价值,如以水墨为主,意态平和、境界淡远,突出笔墨有比较丰富的文化内涵。

近代以来,随着以“四王”为代表的”正统山水画的衰微,董其昌和“南北宗”论受到审视和批评,但这并没有妨碍董源在中国山水画史上的地位。近现代山水名家如黄宾虹、张大千、吴湖帆、陆俨少,谢稚柳等等,无不心仪董源,将他视为正宗山水画的源头。看《夏景山口待渡图》《潇湘图》等董源和董氏传派作品,联系宋代以来山水岡的风格、笔墨和精神气质的变化,我们看到的不仅是“平淡天真”的“一片江南”,还可以感到一种内在的连续性,一种亲和宇宙自然的独特魅力——这魅力是与世长存的。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/pic-1243.html

小米手绘网

小米手绘网

五代南唐董源《潇湘图》山水画

五代南唐董源《潇湘图》山水画 董源《夏山图》

董源《夏山图》 武宗元《朝元仙仗图》赏析

武宗元《朝元仙仗图》赏析 李公麟《五马图》赏析

李公麟《五马图》赏析 永乐宫壁画《朝元图》赏析

永乐宫壁画《朝元图》赏析 赵昌《写生蛱蝶图》赏析

赵昌《写生蛱蝶图》赏析 李成、王晓《读碑窠石图》赏析

李成、王晓《读碑窠石图》赏析 阮郜《阆苑女仙图》赏析

阮郜《阆苑女仙图》赏析 董源《洞天山堂图》赏析

董源《洞天山堂图》赏析