清明上河图

张择端《清明上河图》局部,设色绢本手卷,24.8cmx528.7cm,故宫博物院收藏。

张择端(1085年〜1145年),字正道,汉族,琅琊东武(今山东诸城)人。北宋画家。宣和年间任翰林待诏,擅画楼观、屋宇、林木、人物◊所作风俗画市肆、桥梁、街道、城郭刻画细致,界画精确,豆人寸马,形象如生。存世作品有《清明上河图》《金明池争标图》等,皆为我国古代的艺术珍品。

清明上河图艺术特色:

从《清明上河图》中可以看到几个非常鲜明的艺术特色:此画用笔兼工带写,设色淡雅,不同一般的界画,即所谓“别成家数”。构图采用鸟瞰式全景法,真实而又集中概括地描绘了当时汴京东南城角这一典型的区域。作者用传统的手卷形式,采取“散点透视法”组织画面。画面长而不冗,繁而不乱,严密紧凑,如一气呵成。画中所摄取的景物,大至寂静的原野,浩瀚的河流,高耸的城郭;小到舟车里的人物,摊贩上的陈设货物,市招上的文字,丝毫不失。在多达500余人物的画面中,穿插着各种情节,组织得有错落有致,同时又具有情趣。

清明上河图艺术导读:

即使所剩的只是残卷,《清明上河图》仍然凭借着它对众生百态的生动刻画,成为我国绘画史上难得一见的佳作。全图规模宏大,秩序并然,冇着自然而流畅的叙事结构。从长卷的"端开始,观者眼前便会如同放电影般呈现出一幅幅连续的场景与画面。首先映入眼帘的是空旷的郊区景象,初春的树丛多少还带有一丝寒意,乡间的小路上只有一队驮满货物的行旅;逐渐地,房屋和人多了起来,来不同方向的人流开始汇合,画面上出现了热闹的码头与店铺。接下去,随着路地叫斜上方延仲,画面中的主要部分都让位给了一片宽阔的水面。

这是京城的标志之——汴河。汴河楚北宋国家的漕运枢纽,因此也是一条举足轻重的商业交通要道。从图中可以看到,往来的大小船只在此云集,繁忙一片,

尤其是拱桥一段的精彩描画,更使全画气试达到高潮。这座拱桥连接着城区与闹市,因此异常拥挤。偏偏就在桥下,一条大船正待通过。由于船只过高,水流在此又十分湍急,因此船上船下的人都为他们捏了一把冷汗。船夫们尽量地将桅杆收下,船头压低,桥上看热闹的人也指指点点,更增加紧张忙碌的色彩。接着前行,进入汴京城,城内林林总总的屋宁店铺,熙熙攘攘的行人,繁简得当、疏密适宜。通观全幅作品,我们不得不感叹画家控制全局的能力。图中总共涉及550余人,各种牲畜60多匹,木船20多只,房屋楼阁30多栋,推车轿乘20多件。画家对所有的细节都处理得准确而精细。比如汴河桥下那痤结构复杂的建筑,它在《营造法式》中被称作“绞缚楼子”,其形式和制作工艺在后代早就已经失传了,可是按照画中的描绘,我们甚至可以重新找到建造这种独特楼阁的技术。

可惜的是,画家没有在画卷上留下自己的署名,只是卷尾部分有一段北宋遗民张著的题跋,当中谈到它可能是北宋国家张择端的作品,于是后来的美术史也就继承了这种看法。有关张择端的记载在史书中很少看到,我们只知道他是山东人,早年曾在汴京城中学画,特別擅长界画,后来成为翰林阁画院内的宫廷画师。画家选择北宋的京城而不是別的地方作为表现地点,画家极为精确地描绘了汴梁城在那个时代所有最重要的标志,如城门、桥梁和运河系统等(这些在古代北宋地图和南宋笔记小说中都可以得到一一印证),从而使观者很容易就辨认出画的是哪里。其次,国家对情节的选择也足有侧重的。画面中,汴河桥下的繁忙景象与汴梁城内的商贸往来无疑被安排了最多的空间和笔墨,而它们的出现又使人想到了经济繁荣的含义。南来的商船,北来的驼队,全国的物资都仵这里交汇,窥此一处,便不难想见整个北宋的国力。再有,画家在作品中巧妙地对私人空间加以掩饰,谨慎地对妇女出场的数量加以限制(仅有20余位),并且严格地按照社会等级来安排不同身份人物的活动情况,这些都是宋徽宗按照儒家理想所竭力倡导的社会所必需的。因此,与其说《清明上河图》是一幅高度再现了历史真实的现实主义作品,还不如说它是以京城为代表,象征了一个经济繁荣、治现有序、安民乐业的珂想同家。难怪当北宋灭亡后,残留下来的遗民再看到这幅图卷,忍不住万千感慨,追忆往事,从而在卷尾的部分加上了一段又一段的长长题跋。

《清明上河图》的流传也充满各种惊险,明朝嘉靖年间的奸相严嵩,就曾想方设法将其囊人怀中,甚至不惜为此杀害他人性命。清朝末代皇帝溥仪在准备亡命日本之前也没有忘日把这件传世名作和其他金玉财宝一起带上,所幸飞机尚未起飞便被苏联红军俘获,后又转交中国政府,这才使其安然留在了祖国。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/pic-1218.html

小米手绘网

小米手绘网

南宋画家马麟《静听松风图轴》欣赏

南宋画家马麟《静听松风图轴》欣赏 南宋《雪景寒林图轴》欣赏

南宋《雪景寒林图轴》欣赏 南宋朱锐《溪山行旅图册页》欣赏

南宋朱锐《溪山行旅图册页》欣赏 张瑀《文姬归汉图》赏析

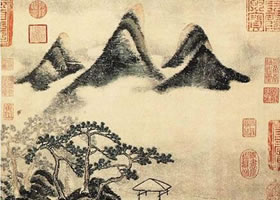

张瑀《文姬归汉图》赏析 米芾《春山瑞松图》赏析

米芾《春山瑞松图》赏析 李迪《风雨归牧图》赏析

李迪《风雨归牧图》赏析 李迪《枫鹰雉鸡图》赏析

李迪《枫鹰雉鸡图》赏析 梁楷《泼墨仙人图》赏析

梁楷《泼墨仙人图》赏析 刘松年《罗汉图》欣赏

刘松年《罗汉图》欣赏