惠山茶会图

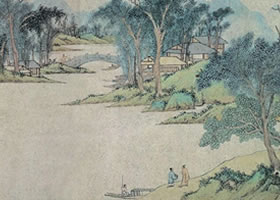

文征明《惠山茶会图》,设色纸本,21.9cmx67cm,故宫博物院收藏。

惠山茶会图作者简介

文征明(1470〜1559年),原名壁(或作璧),字征明。四十二岁起,以字行,更字徵仲。因先世衡山人,故号衡山居士,世称“文衡山”,明代画家、书法家、文学家。汉族,长州(今江苏苏州)人。生于明宪宗成化六年,卒于明世宗嘉靖三十八年,年九十岁,曾官翰林待诏。诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”。文征明传世画作有《山居雪霁图》《惠山茶会图》《春到寒林图》《吴山秋霁》《溪山对弈图》《绿荫清话图》等等。

惠山茶会图艺术特色:

画面采用截取式构图,突出“茶会”场景,在一片松林中有座茅亭泉井,诸人冶游其间,或围井而坐,展卷吟哦,或散步林间,赏景交谈,或观看童子煮茶。人物面相虽少肖像国特征,大都雷同,动态、情致刻画却迥异,饶有生意,并传达出共通的闲适、文雅气质,反映了文人画家传神胜于写形的艺术宗旨。同时,青山绿树、苍松翠桕的幽雅环境,与文人士子的茶会活动相映衬,也营造出情景交融的诗意境界。

此图运用工笔设色法,树干、山石、坡陀的勾、擦、皴染多用中锋,参以侧锋,具行书的笔法,呈“以书人画”特色。运笔纤细,兼带拙味,如人物衣纹用高古游丝描,稳健潇洒中略见涩笔,工中兼拙。树石形态亦于精细中呈适当变形,工整而带装饰味。设色青绿、浅绛相融,山石敷以石绿,勾线、凹处加淡赭微晕,树十运赭石、藤黄间染,人物着色后线条门]色复勾,整体色调于对比中见融和,呈现出清丽细致、文秀隽雅的新风格。这种小青绿的画法,继承了元代钱选、赵孟頫的山水画体,并有发展创造,树立了明代文人青绿山水画的新格。

惠山茶会图艺术导读:

文征明是明代中期最著名的画家,大书法家。画史上将他与沈周、唐寅、仇英并列,合称“吴门四杰”。在当世他的名气极大,号称“文笔遍天下”。文征明初名壁,一字征仲,号衡山,江苏长洲(苏州)人。为吴派中的第二位大家。他虽学继沈周,但仍具有自己的风格。他一专多能,能青绿,亦能水墨,能工笔,亦能写意。从正德(武宗朱厚照)到嘉靖(世宗朱厚焊)年间,据《吴门画史》一书统计,吴派両家共有876人。他们有的根本不想做官,有的想做官而碰了壁,(如文征明一度入京做官,结果很不愉快),多过着高洁的生活,安于清贫。

文征明出身于官宦世家,早年也曾数次参加科举考试,均以不合时好而未被录取。54岁时由贡生被荐为翰林待诏。居官四年辞归。向此致力于诗文书画,不再求仕进,力避与权贵交往,专力于诗文书画艺术30余年。享年90岁,其诗、文、画无一不精。人称是“四绝”的全才。晚年声望极高。

文征明的书画造诣极为全面,山水、人物、花卉、兰竹等无一不工。山水画题材大多描写江南景物,而山水中人物形象与风度,完全摹仿赵孟頫。人物画师李公麟,远承古代传统,笔法工细流畅。文征明到晚年具有粗细两种风格,愈晚愈工。文征明一生穷究画理,用力实践,声誉卓著,与乃师沈周并驾齐驱,继沈周之后成为吴门派领袖,长达50年之久。

文征明书法初师李应祯,后广泛学习前代名迹,篆、隶、楷、行、草各有造谐。尤擅长行书和小楷,温润秀劲,法度谨严而意态生动。虽无雄浑的气势,却具晋唐书法的风致,也有自己的一定风貌。小楷笔划婉转,节奏缓和,与他的绘画风格谐和,存“明朝第一”之称。

文征明一家后代和弟子中出成就者很多,如儿子文彭、文嘉、侄子文伯仁均是名画家,弟子中出名的钱谷、陆师道、陆治、陈道复、居节、朱朗等,人才济济,形成一个绘画流派——“吴门画派”,影响深远,一直延续到清代画坛。

《惠山茶会图》铃印“文征明印”、“悟言室印”。前幅有蔡羽书序,记该图作于正德十三年戊寅(1518年),时文征明49岁。后纸有蔡羽、汤珍、王宠三家书诗,顾文彬题记。据蔡羽序记,正德十三年二月十九日,文征明与好友蔡羽、王守、王宠、汤珍等到无锡惠山游览,在二泉亭品茗赋诗,十分相得,事后便创作了这幅记事性作品,记录了他们在山间聚会畅叙的情景。

文征明的《惠山茶会图》景色明丽,工笔清秀,画法精细,风格俊逸文雅。美术家认为此图堪称是仿元代大画家赵孟頫的典型之作。因此,此图不仅是我国传统绘画艺术宝库中的珍品,也是我国茶文化历史中的宝贵遗产。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/pic-1192.html

小米手绘网

小米手绘网

《樵山烟霞》国画欣赏

《樵山烟霞》国画欣赏 恽寿平《双清图》赏析

恽寿平《双清图》赏析 王时敏《仙山楼阁图》赏析

王时敏《仙山楼阁图》赏析 王翚《溪山红树图》赏析

王翚《溪山红树图》赏析 朱耷《荷塘双凫图》艺术导读

朱耷《荷塘双凫图》艺术导读 陈洪绶《荷花鸳鸯图》赏析

陈洪绶《荷花鸳鸯图》赏析 文徵明《兰竹图》赏析

文徵明《兰竹图》赏析 文徵明《浒溪草堂图》赏析

文徵明《浒溪草堂图》赏析 文徵明《雪景山水图》轴赏析

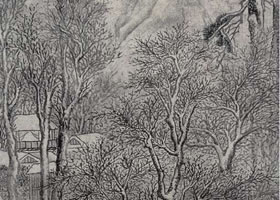

文徵明《雪景山水图》轴赏析