北宋李成山水画中的章法特征

如此在对李成整体分析基础上,我们可以就李成林泉之心外显的绘画之章法稍加分析,现以《读碑窠石图》为例:《读碑窠石图》本文认为是元代摹本,绢本,水墨稍有设色,纵126.3厘米,横104.9厘米,藏于日本大阪市立美术馆。2010年9月“中日国宝展”在上海博物馆隆重展出,笔者也有幸就这张原画细读了数次。

《读碑窠石图》图章法处理上大致如此:在三五株繁杂而气化的“宗主”的树木位置大致确定以后,其中往往会有一株主树描绘得更加气宇轩昂、笔走龙蛇、“物形气化”,在此图上是作垂直处理的,也以此确定画面的第一垂直线,而其他树木随之附属左右穿插以助其势,所谓“长松亭亭以为众木之表,所以分布其次的藤蔓草本,为振挈依附之师帅也”(《林泉高致》),即所谓整张画面中的“横扬竖昂”法则;以顿挫篆籀笔法勾勒树根盘结,以小笔劲挺、气贯一念在空中虚灵地划出枯木蟹爪,又“计白当黑”切割出美妙的“负形”,并使得丛树作“束”状向上延伸、向上气化,缓缓增其气化之势终究充溢上部画面;用重墨点叶“夹”出用绵长线形绘就的“物形气化”的树身形态,又用浓墨出枝作弧状蟹爪,而在墨法处理上,越向上越重、越细、越浓,形成强烈的“图底反差关系”。

山坡线形连绵,处理为画面“左右通线”,而又往往处理为“左高右低”或“右高左低”水平状通线,使其画面的气之运动韵畅不滞,又多是30-45度斜线。即所谓整张画面中的“左右通线”法则或“横扬”法则,并以此确定画面第一水平线(越远就越细、越淡,形成“平远法”),之后自然生发出面的交叉区域成为视觉中心;在视觉中心处也往往多置大石、乱石以增其势,变幻为主中心、次中心、小中心之微妙小章法转换,即所谓整张画面的“内紧外松”法则。在处现好树根与“石如云动”的气化“石形”的相互关系上,又添小树、小荆、小草来增加气动之势,重石组合也往往处理为:压在画面下的叫分之一处乃至下五分之一处,即所谓整张画面的“先轻后重”法则。

又远近山坡作水平或水平转换的角度处理,确定近坡为第二水平线(也往往1:30—45度之间斜度作左高右低或左低右高处理)。用精妙繁复的笔法,墨法反复勾勒,皴擦在近坡、山石的处理上,起到了一定“隔”的作用,从而形成了“深远法”。

此图点景法:配以人马,并作一竖碑;也以此生发为面的第二垂直线,又作一主人成弧线状,与蟹爪弧线相互顾盼,形成画面通于宇宙天地般的循环往复的谐和气化运动的“天机之动”,弧线状的树石加强其生命力的充溢,令人感受到在风中摇曳、生长的“生命原动”,马身为水平的倾斜线,确定为画面的第三水平线,且马首向内,再次服务于画面的中心(内紧外松法则)。

最后细心“渲染”以增各个物态的高低大小之势,加强“物形气化”、又层层“罩染”以分树身主次浓淡;近石浓重、远山清淡;实行重、虚型淡等等州以调整整张画面,增加整体气氛。如此人、马;树、石;碑、景;主、仆;远、近;大、小;纵、横;斜、正加至“绝涧、水石、风雨、晦明”等等一切均融化在一片“烟云、雪雾之状,一皆吐其胸中而写之笔下”。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-965.html

小米手绘网

小米手绘网

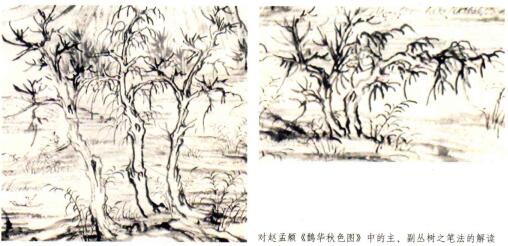

北宋郭熙、王诜山水画中的树法特征

北宋郭熙、王诜山水画中的树法特征 元代画家山水画中的树法特征

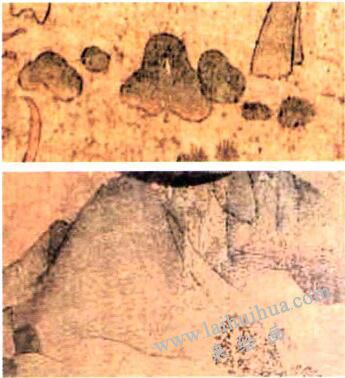

元代画家山水画中的树法特征 晋人山水画中的山石画法特征

晋人山水画中的山石画法特征 展子虔山水画中的山石法画法特征

展子虔山水画中的山石法画法特征 大小李将军山水画中的山石法画法特征

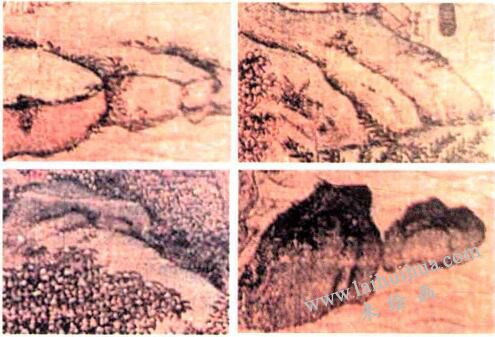

大小李将军山水画中的山石法画法特征