中国绘画艺术历史悠久,源远流长,经过数千年的不断丰富、革新和发展,以汉族为主,包括少数民族在内的画家和匠师,创造了丰富多彩的、具有鲜明民族风格的形式手法,形成了独具中国意味的绘画语言体系,在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中国绘画的历史

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画,原始绘画技巧虽幼稚,但已掌握了初步的造型能力,对动物、植物等动静形态亦能抓住其主要特征,用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

先秦绘画已在一些古籍中有了记载,如周代宫、明堂、庙祠中的历史人物,战国漆器、青铜器纹饰,楚国出土帛画等,绘画技术都已达到较高的水平。

秦汉王朝是中国早期历史建立的中央集权制大国,疆域辽阔,国势强盛,丝绸之路沟通着中外艺术交流,绘画艺术空前发展与繁荣。尤其是汉代盛行厚葬之风,其墓室壁画、画像砖、画像石以及随葬帛画,生动塑造了现实、历史、神话人物形象,具有动态性、情节性。其画风往往气魄宏大,笔势流动,既有粗犷豪放,又有细密瑰丽,内容丰富博杂,形式多姿多彩。

魏晋南北朝时期战争频繁,民生疾苦,但是绘画仍取得了较大的发展,苦难给佛教提供了传播的土壤,佛教美术勃然兴起。如新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟都保存了大量的该时期壁画,艺术造诣极高。由于上层社会对绘事的爱好和参与,除了工匠,还涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家,如顾恺之等。这一时期玄学流行,文人崇尚飘逸通脱,画史画论等著作开始出现,山水画、花鸟画开始萌芽。这个时期的绘画注重精神状态的刻画及气质的表现,以文学为题材的绘画日趋流行。

隋唐时国家统一,社会相对稳定,经济比较繁荣,对外交流活跃,给绘画艺术注入了新的机遇。在人物画方面,虽然佛教壁画中西域画风仍在流行,但吴道子等人具有鲜明中原画风的作品占了绝对优势,民族风格日益成熟,展子虔、李思训、王维、张璪等人的山水画、花鸟画已工整富丽,取得了较高的成就。

五代两宋之后,中国绘画艺术进一步成熟完备,出现了一个鼎盛时期,朝廷设置画院,扩充机构编制,延揽人才,并授予职衔,宫廷绘画盛极一时。文人学士亦把绘画视作雅事并提出了鲜明的审美标准,故画家辈出,佳作纷呈,而且在理论上和创作上亦形成了一套独立的体系,其内容、形式、技法都出现了丰富精彩、多元发展的繁荣局面。

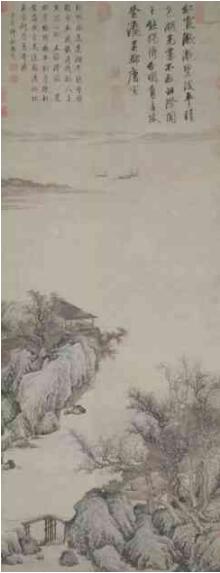

绘画发展至元、明、清,文人画获得了突出的发展。在题材上,山水画、花鸟画占据了绝对的优势。文人画强调抒发主观情绪,“不求形似”、“无求于世”,不趋附大众审美要求,借绘画以示高雅,表现闲情逸趣,倡导“师造化”、“法心源”,强调人品画品的统一,并且注重将笔墨情趣与诗、书、印有机融为一体,形成了独特的绘画样式,涌现了众多的杰出画家、画派,以及难以数计的优秀作品。

新中国成立以后,苏联的社会主义现实主义创作方法及艺术教育的模式,对我国的文化艺术发展产生着直接的影响,中国画自然不例外,“洋为中用、古为今用”、“生活是一切艺术创作的源泉”、“艺术为政治服务,为人民服务”等,这些新思想规划了中国画的发展,社会的新生活为中国画注入了新的血液,因此20世纪50、60年代出现了一批面貌一新的好作品,《八女投江》堪称这一时期的代表作品之一。在中国画的这种新繁荣中,同时也隐伏着对传统文化艺术的虚无主义倾向,忽视了中国画自身的艺术规律。

改革开放以来,为艺术的发展提供了一个明朗宽松的政治空间,使人们对中国画的发展能够多方位、多渠道地去自由探索。这几年在理论上对中西文化的比较,对中国画的发展取向所展开的热烈讨论,拓宽了中国画的视野,有利于摆脱观念意识上的羁绊。在中国画的创作实践中,不同地区的艺术风格,群体艺术观念的体现,各种新材料新方法的探索,呈现着一派百花竞开、自由争鸣的新局面,迎来了中国画发展的春天。

中国画的特征

相对西洋画来说,中国画有着自己明显的特征。首先,中国画体现了中华民族传统的哲学观念和审美观,在对客观事物的观察认识中,往往不像西洋画一样讲究以形写形、比例匀称。传统的中国画不讲究焦点透视,也不强调自然界对物体的光色变化,不拘泥于外物的肖似,而是讲究“以形写神”,追求一种“妙在似与不似之间”的感觉,从而抒发作者的主观情趣。它渗透着人们的社会意识,从而使绘画具有“千载寂寥,披图可鉴”的认识作用,又起到“恶以诫世,善以示后”的教育作用。即使山水、花鸟等纯自然景观,在观察认识当中,也不自觉地与作者的审美情趣和社会意识相联系,借景抒情,托物言志,体现了中国人“天人合一”的观念。

其次,在艺术手法、艺术分科上,中国画也有其独特特征。按照艺术的手法来分,中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。工笔就是用笔工整细致,敷色层层渲染,细节明彻入微,用极其细腻的笔触描绘物象,故称“工笔”。而写意则是相对“工笔”而言,是用豪放简练的笔墨描绘物象的形神,抒发作者的感情。它要有高度的概括能力,要有以少胜多的含蓄意境,落笔要准确,运笔要熟练,要能得心应手,意到笔到。兼工带写的形式则是把工笔和写意这两种方法进行综合的运用。

中国画的分类

从艺术的分科来看,中国画可分为人物、山水、花鸟三大画科,它主要是以描绘对象的不同来划分的。

再次,中国画在构图、透视方法、用笔、用墨、敷色等方面,也都有自己的特点。中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金律,而是或作长卷,或作立轴,长宽比例是“失调”的。但它能够很好表现特殊的意境和画者的主观情趣。同时,在透视的方法上,中国画与西洋画也是不一样的。透视是绘画的术语,就是在作画的时候,把一切物体正确地在平面上表现出来,使之有远近高低的空间感和立体感,这种方法就叫透视。因透视的现象是近大远小,所以也常常称作“远近法”。西洋画一般是用焦点透视,这就像照相一样,固定在一个立脚点,受到空间的局限,摄入镜头的就如实照下来,否则就照不下来。中国画就不一定固定在一个立脚点作画,也不受固定视阈的局限,它可以根据画者的感受和需要,使立脚点移动作画,把见得到的和见不到的景物统统摄入自己的画面。这种透视的方法,叫做散点透视或多点透视。如我们所熟知的北宋名画张择端的《清明上河图》,用的就是散点透视法。《清明上河图》反映的是北宋都城汴梁内外丰富复杂、气象万千的景象。它以汴河为中心,从远处的郊野画到热闹的“虹桥”;观者既能看到城内,又可看到郊野;既看得到桥上的行人,又看得到桥下的船;既看得到近处的楼台树木,又看得到远处纵深的街道与河港。而且无论站在哪一段看,景物的比例都是相近的,如果按照西洋画焦点透视的方法去画,许多地方是根本无法画出来的。这是中国的古代画家们根据内容和艺术表现的需要而创造出来的独特的透视方法。

用笔和用墨,是中国画造型的重要部分。用笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化,以表现物体的质感。一般来说,起笔和止笔都要用力,力腕宜挺,中间气不可断,住笔不可轻挑。用笔时力轻则浮,力重则钝,疾运则滑,徐运则滞,偏用则薄,正用则板。要做到曲行如弓,直行如尺,这都是用笔之意。古人总结有勾线十八描,可以说是中国画用笔的经验总结。而对于用墨,则讲求皴、擦、点、染交互为用,干、湿、浓、淡合理调配,以塑造形体,烘染气氛。一般说来,中国画的用墨之妙,在于浓淡相生,全浓全淡都没有精神,必须有浓有淡,浓处须精彩而不滞,淡处须灵秀而不晦。用墨亦如用色,古有墨分五彩之经验,亦有惜墨如金的画风。用墨还要有浓淡相生相融,做到浓中有淡、淡中有浓,浓要有最浓与次浓,淡要有稍淡与更淡,这都是中国画的灵活用笔之法。由于中国画与书法在工具及运笔方面有许多共同之处,二者结下了不解之缘,古人早有“书画同源”之说。但是二者也存在着差异,书法运笔变化多端,尤其是草书,要胜过绘画,而绘画的用墨丰富多彩,又超过书法。笔墨二字被当做中国画技法的总称,它不仅仅是塑造形象的手段,本身还具有独立的审美价值。

中国画在敷色方面也有自己的讲究,所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉末,耐风吹日晒,经久不变。敷色方法多为平涂,追求物体固有色的效果,很少光影的变化。

以上中国画的特点,主要是对传统的中国画而言。这些特点,随着时代的进步,艺术内容和形式不断向前发展变化。特别是五四运动之后,西洋画大量涌入,中国画以自己宽阔的胸怀,吸收了不少西方艺术的技巧,丰富了中国画的表现力。但是,不管变化如何,中国画传统的民族的基本特征不能丢掉,中国画的优良传统应该保持并发扬光大,因为中国画在世界美术领域中自成独特的体系,它在世界美术万花齐放、千壑争流的艺术花园中独放异彩。中国画是我们民族卓越才能和辛勤劳动的结晶,是我们民族的宝贵财富。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-833.html

小米手绘网

小米手绘网

欣赏中国画作品要看构图、形式

欣赏中国画作品要看构图、形式 中国古代人物画介绍

中国古代人物画介绍 汉墓壁画

汉墓壁画 唐代的墓室壁画作品

唐代的墓室壁画作品