隋唐书画的鉴藏、流传与复制

1.官府的鉴藏、流传和复制

隋文帝在建国初就着手收集书画,灭陈后接收陈内府书画800余卷。陏炀帝在东都洛阳观文殿后的东面建“妙楷台”,庋藏法书I西面建“宝迹台”,收贮名画。大业十二年(公元616年)隋场帝巡幸扬州,隋身携带内库藏的大部分书画,在运河运载中途船只覆没,书画大半落水。所余部分为宇文化及和窦建德所有,东都留存的藏品则入王世充之手。隋代内库书画,有鉴识者江总,姚察、朱异、河妥、薛道衡等人的押署,并加记年号和年、月日,他们的鉴定水平都很髙,凡押署作品多属两晋前后绝品。

唐高祖时,李世民于武德五年(公元622年)灭了王世充、窦建德,尽收两都内库收藏及扬州所余书画,由司农少卿宋遵贵随船护送至长安,在黄河三门峡船遭覆没,所存仅十分之一二,这是书画第三次遭到成批损毁。其时,武德内库书画只有300卷。

唐太宗酷爱书画名迹,贞观年间经刻意搜集,内府庋藏已颇具规模,据徐浩记载,名家法书多至400卷,其他杂迹也达300卷。对内府书画的整理、押署和装裱,《历代名画记》“论自古跋尾押署”、“论装背標轴”均有说细记述,有别前期之处,一是押署者均写明官爵;二是装裱一律用白檀身、紫檀道,紫罗標织成带,作为官標格式,三是裱后由太宗自书“贞观”二小字,钤“贞”、“观”二小印。鉴识者中虔世南、褚遂良是主要鉴定人。复制仍以法书为主,太宗尤注重复制王羲之的《兰亭序》,尝命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞四人各响拓数本,分赐皇太子、诸王及近臣,另有虞世南、褚遂良、欧阳询等书法名家的临摹本。其时,文林馆待诏李怀琳,善为伪迹。

高宗、武后朝,内府收藏续有增加。然将响拓复制品赏赐臣下的风气更炽,据武平一《徐氏法书记》载,武后曾一次赏赐1300余卷。其时,倖臣张易之借整理内库图画、请画工摹写副本之机,用摹本将真迹换出,据为已有,这是文献所记最早的名画作伪。后张氏被伏诛,所藏六朝名作归于薛稷,旋归玄宗之弟岐王李范,李氏因未申报进献,畏罪焚毁所藏,其中有许多是张易之从内府换出的真迹,这是古书画第四次遭劫运,第二次被焚毁。

中宗朝,内府收藏首次大批流散宫外,人于贵戚显宦私室。至玄宗朝才再度充实。

玄宗时设集贤院,专门负责书画征集和華制事宜,曾多次派出搜访书画使到宫外搜求,薛稷、李范、王方庆等诸家私藏,都先后收归内府。收来的书画,大部分重新装裱,不少书画分一卷为两卷,割去前代名人题署,以当时鉴识人的题署而代之,钤印有玄宗“开元”小印。天宝四年(公元755年)安史之乱,玄宗避难四川,内库书画多被番兵劫掠/这是第五次所遭劫难。

唐肃宗即位后,内库收藏已甚寥寥。肃宗曾先后任命徐浩、史惟则为搜访书画使,搜求书画,由于赏赐优厚,不少伪迹一并入宫。德宗时,徐浩推荐窦蒙兄弟和其子徐琦为鉴识人,藉以提髙入藏质量。建中四年(公元783年)因朱泚叛乱,内库珍品又遭较大损失。此后皇室收藏再也没有重振旧观。

2、私人收藏和鉴赏家

隋代收藏家有杨素,所收多属图样、稿本、肖像,未见名迹。

唐初收藏家稍多。肖瑀是肖梁之后,仕隋隆唐后,将家藏书画均进献给唐太宗。同时进献的还有许善心、褚安福诸人。东晋王导之后人王弘直亦富收藏,曾进献远祖王羲之手迹四十余纸。其子王方庆在万岁通天二年(公元697年),又将祖传王氏数代二十八人的十卷书法献给武后,武后将墨宝遍示群臣,命中书舍人崔融作《宝章集》记其事,还命弘文馆廓填摹写,真迹赐还王氏,一时传为美谈。当时所摹《万岁通天贴》至今仍有留世本。另外,张易之、薛稷、徐峤、亦为收藏家。

盛唐以后私人收藏增多,较著名的藏家有钟绍京、窦瓒、李造、席巽等人。画家韩混、陈闳也以收藏著名。

中唐时富于收藏者,有张嘉贞至张彦远祖孙四代、张怀瑁兄弟、窦家兄弟、李勉父子以及韩愈、李德裕等。

盛唐以后,书画作为商品在市场上广泛流通,鉴藏活动也逐渐突破皇室、官宦、士大夫范围,走向民间。在商贩中出现了一批鉴定家,如长安人杜福、洛阳人刘翌和乐记勒、辽东人王昌、杭州人叶丰、洛阳人齐光和赵晏等,都以善鉴著称当时。孙方顒与其子孙盈,曾为张彦远家购到不少名迹。

3、鉴藏印记和装裱形式

唐代私人收藏家开始使用鉴藏印记,诸家印记《历代名画记》亦有记载。印文多种多样或取郡望,或标官职,或重在审定,或旨在收藏,如徐浩用“会稽”印,李泌刻“邺候图书刻章”,窦蒙钤“窦蒙审定”印,张怀瑾兄弟盖“张氏永保”。当时人们已根据这些鉴藏印来识别真伪,并产生了对图章的辨伪方法。

唐代装裱形式以手卷为主,尚无挂轴,大幅絹帛作品是用于屏风或移动壁画上。装裱方法也大有改进,张彦远在《历代名画记》卷三“论装背標轴”中曾总结出许多经验,如加香料可防虫,加蜡可求密润,轴道材料既要香洁去虫,又要防止损画等等。

4、绘画著录和鉴定著述

隋唐书画著述较六朝丰富,但留存下来的也不多。著录书方面,出现了我国第一部属于著录体例的专著《贞观公私画录》,其他史论著作中也有不少涉及作品著录和论述流传、鉴定、款印、装裱的内容。

《贞观公私画录》作者裴孝源,初唐人,活动于太宗、髙宗朝,曾官中书舍人、吏部员外郎、度支郎中等职。他受到太宗之弟、汉王李元昌赏识,得以看到内府秘藏,又注意私家收藏和佛寺壁画,故能在贞观十三年(公元639年)写成此书。

刻书第一部分记录了曹魏以来名画293卷,项目包括作者、画名、本别(即鉴定是真迹还是摹本,摹本则注明为梁官本抑或隋官本)、件数、题识、印记、来源,以及曾否著录于《梁太清目》等。第二部分记录47所佛寺壁画,注上寺名及所在地、画家姓名等。虽然书上所录作品今已荡然无存,但所确定的体例和项目,对后世有重大启迪。

绘画鉴藏内容还散见于其他史论类著述中。如朱景玄的《唐朝名画录》,是一部断代画史,但在画家评传部分,也记述了画迹。张彦远的《历代名画记》是第一部完整的绘画通史,然有很多篇幅专门论述了有关鉴藏问题,如卷二“论鉴识收藏购求阅玩”、卷三“叙自古跋尾押署”、“叙自古公私印记”、“论装背標轴”、“记两京外州寺观画壁”、“述古之秘画珍图”等节,就涉及到鉴识、收藏、押署、印记、装裱、书画市场、画迹著录等方面,在画家传记中,也开列了不少作品图名。在晚唐以前许多著述不存的情况下,此书实属对鉴藏研究最有价值的唐代文献。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-793.html

小米手绘网

小米手绘网

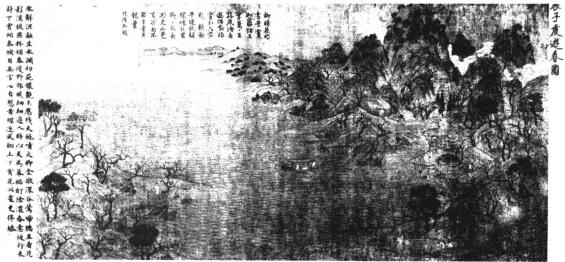

隋代展子虔和《游春图》

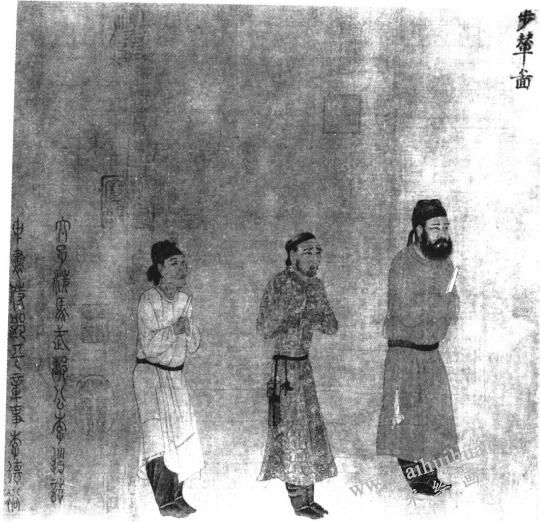

隋代展子虔和《游春图》 初唐阎立本的人物画真伪鉴别

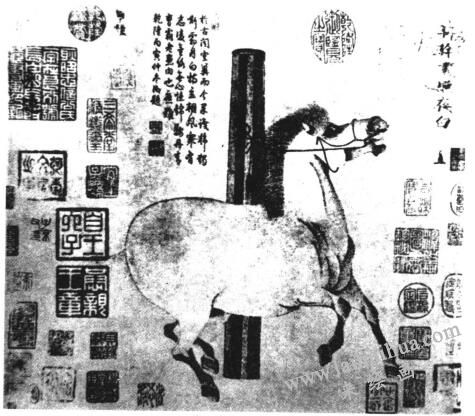

初唐阎立本的人物画真伪鉴别 唐代牛马等动物画家的存世作品

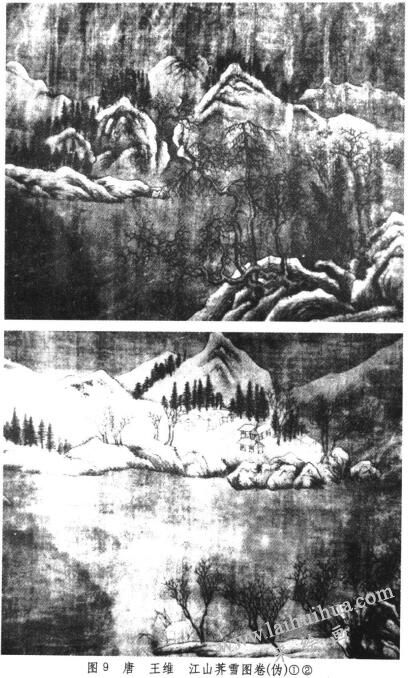

唐代牛马等动物画家的存世作品 唐代山水画,王维堪称“鼻祖”

唐代山水画,王维堪称“鼻祖”