隋唐山水画中的树法特征

1、展子虔《游春图》

在具体的用笔上,《游春图》的画者同样运用虚实相兼的一呼一吸、笔断意连、绵长顿挫而灵动飞扬的笔线,并借此生命的笔线努力塑造出接近理想“真实”的、微妙的“物形气化”的山川物态,努力构造妙造自然(司空图)的意境大美,也正是山水绘画终极目的由心性而发的宇宙万物气化谐和的本质表现。

《游春图》在技法图式上是传承了从楚画、《洛神赋图》中的本质规律,并加以发扬与广大:笔线的本身充溢气之运动。用带有舞蹈的作奏的笔线使所要表达的对象更足表达气化的生命本质,这种表现方式无疑是受到晋人审美的延续,传至北宋又多了点外儒内禅的外呈的敬畏。

《游春图》中的笔线的运用正是表达了宇宙气化的生命本质,每一根笔线自身就是充溢宇宙之气化之性,本文认为古人观每一根线型之线都是中空的,也只有如此,在心性观照下的每一根笔线,才可能从绵长顿挫、灵动飞扬的笔势、张力中,时时地流露出宇宙天地最为本真的运动真气。

《游春图》中的“物态之形”均敏感、严谨于“正负之形”的考究。树的笔线勾勒相对勾勒而成的“树形”来说,线为“实在”,而勾勒而成的“树形”为“虚空”正因为“虚空”,树身才可充溢往来_宁宙天地与心性之间“生机”,如此就使虚、实相济而成的树充分表达出宇宙天地间不断运动着的又充溢在物物气化之间的盎然生命力。所以对于《游春图》中的树、石来说,每一勾勒的、一呼一吸之“实”线是“中空”的“圆润、饱满、充满气化”的线型,而对于勾勒而成的“虚型”的树身来说,这“虚型”又是“中空”的“圆润、饱满、充满气化”的“物形气化”,一切宇宙天地物物人生皆是谐和气化而不断运动着的。

从《游春图》也可以看出中国绘画之中笔线的最基本要求:便是“中空”的圆润、饱满、允满气化的线型的综合,后人所谓“屋漏痕”、“锥画沙”“折叉股”也正是对这种笔型形象而贴切的比喻。

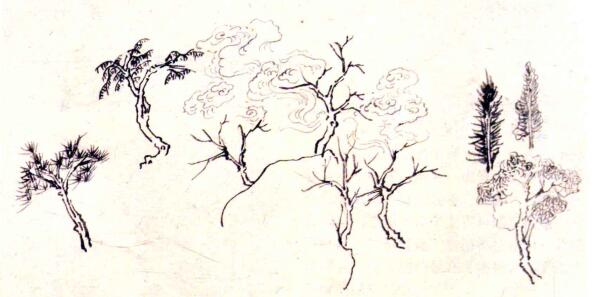

对《游春图》中的树木笔法解读

2.大小李将军:《江帆楼阁图》与《明皇幸蜀图》

我们现在解读《江帆楼阁阁》,可以看见其丛树法运州成熟老练,树树之间或相对相揖、或相勾相搭,抑扬穿插而形成的静谧意境,犹如“织成一内在自足的境界,无待于外而白成一意义丰满的小宇宙,启示着宇宙人生的更深一层的真实”。(宗白华)树木勾勒的笔线“笔格遒劲”,状如屈铁。整幅_面,特別是诸多树木的表现较《洛神赋图》、《游春图》二图更为自然而真实,树木在整幅画面中的或“指向”或“隔断”的意识也较《洛神赋图》、《游春图》二图更为明确,形成大章法下的小章法,层层紧扣,复杂而“精神真实”。

《明皇幸蜀图》解读

而且在《江帆楼阁图》中,树的个体造型更加写实,至今每每细读、品味还会让人兴奋和赞叹到画者对于自然的深人体验而后的深刻表达。特别是画面下方丛树中的每一“个树”,首次出现了树洞、樱症、开裂等等细节描写,使其结构表达得如此真切,使画而表达出的宇宙自然之气化生机也随之微妙与玄幻起来,如梦如真,让人至今叹为观止!

较《洛神赋图》、《游春图》二图已是完全摆脱了上古的装饰图案化的手法。枯树或夹叶多顾盼多姿、繁茂厚重;相兼与枯树结构的穿插,而枯树树头出枝多为鹿角,如此央叶之中有估枝、枯枝之中又夹叶,使整幅_面生动而造势,形成章法画面的轻重、缓急节奏之关。此外,树根造型也首次出现了如此写实考究之造型结构。树干表现较之《洛神赋图》、《游春图》二阁更为圆浑遒劲有力,充溢着气化生命的微妙与内由。骨法用笔的表达史是紧贴物态造型一呼一吸,逆顺翻滚,微妙之极。

又《江帆楼阁图》中夹叶种类十分丰富,较《游春图》也更为复杂而写实,可以看出画者从自然之中“尽精微”之观察与“尽心智”的表达。辗转反侧的各类夹叶树木犹如静谧之音乐符号,微风中的舞动的飘带,又如同晋唐的书法荡气回转……表达出宇宙生机不可言传的心灵姿势和生命律动。

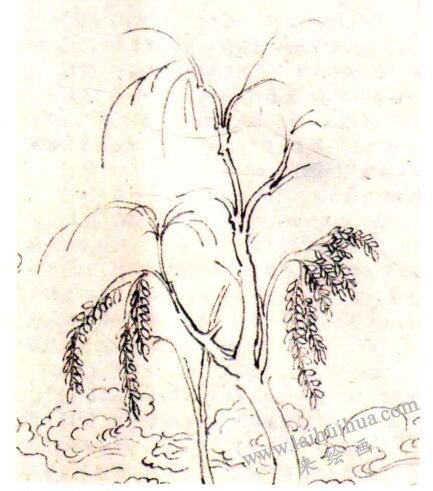

另《江帆楼阁图》图的主树设定为松树,以二三颗为一组,形成交错参差之势。而丛树却以多种杂树、夹叶树及柳树圈定在主丛树外围,丛树屮出现了《游春图》图中所没有的翠竹掩映的丰富的画面,也是迄今为止,在真正意义上的山水绘画之中的首次出现。

应该说,这种为更好地表达出宇宙天地间的万物万象,丰富而生动的天机气化而采用的繁复的多类別的主从树穿插山水表现手法,为北宋山水绘画“万法皆备”的全面发展起到了重要的开示作用。

而在细读传为李昭道的《明皇幸蜀图》图中我们发现:笔法上,整幅画面主要运用的中锋为主,夹以微妙的侧入中立的骨法用笔,勾勒树石。如此笔法下的树木呈交错参差之态,主丛树的位置关系勾搭到位,古拙而生机气化;山石、云水、点景人物,在勾勒呼吸之间变化莫测,且造塑古朴,较《江帆楼阁图》图更接近于庸壁画和敦煌发掘的唐画(捐本、纸本),以及《高逸图》中的勾勒本质特征(而《江帆楼阁图》图的造型极其用笔特征是接近五代北宋的),何相较之下,发现其勾勒又过于拘谨,缺少奔放、灵动的气之运动由此基础上也可以基本断定此《明皇幸蜀图》图为依本而临的摹本。

具体在树法上,出现了以两三颗勾搭顾盼的松树作为主树,后宋人将松喻为儒家之“君子”,仰然劲挺,直指云霄,赋有孔孟儒家的“比德”之美。周围又辅以各类丰富的夹叶树,或曲或直,与山石之势同一指向,引出趋势,形成复杂的画面结构,左冲右突,但画面在整体上却是一派安静祥和的庙堂之气。假如撇开玄宗慌逃蜀中的主题,将其拙离为一张纯粹的山水绘画,其思想本质的追求及内涵与《游春图》、《江帆楼阁图》二图的本质内涵是別无二致的,都是画者通过繁复技法而营造的画面意境,追求由心性而发的宇宙谐和气化的最深层的生命本质结构。

现在我们所看到的传为隋唐的山水作品多为宋人所摹,虽在整体上并不妨碍对隋唐山水画总体上的研究,何由于近来已有确定的唐画(如孙位《高逸图》中的树石描绘特征)以及海外藏原敦煌绢本、纸本康画的出现,使我们更能从真正唐画中来体会唐人山水描绘中的奔放豪迈、古拙飞扬的笔法,这种便利的学习条件在前几年都是几乎不可想象的。

另作为唐人山水绘画中的重要一支,即王维、张橾的“出发芙蓉之美”的水墨暈章之山水的解读,由于缺乏实质性的传画信息,故在此不做猜测性的解读。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-667.html

小米手绘网

小米手绘网

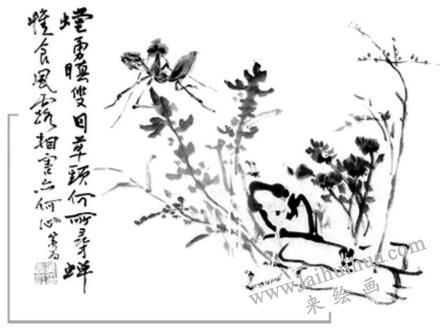

绘画名家吴昌硕

绘画名家吴昌硕 绘画名家齐白石

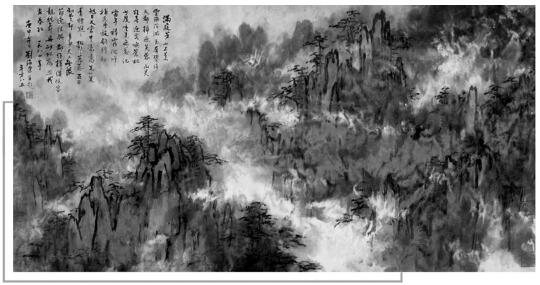

绘画名家齐白石 绘画名家黄宾虹

绘画名家黄宾虹 绘画名家刘海粟

绘画名家刘海粟 绘画名家徐悲鸿

绘画名家徐悲鸿 晋人山水画中的树法特征

晋人山水画中的树法特征