古籍记载中的远古山水画及山水画的局部形态:

在史前社会,我国已经有了山水画及山水画的局部形态,这听起来似乎有点突兀,但事有所据,并不虚诞。当然,这种山水画并非东晋朝后专供欣赏的山水之作,而其作用在于实用,即服务于生活或服务于政教的需求。同时,它的表现也不可能如后来的山水画,那种韵致清新、景物悠闲的文质彬彬,而是粗旷、简拙,甚至是物非所画。为此,我们将古籍的有关记载略作汇集,以供参考。

1.关于“八卦”。一提到八卦,我们不禁会想到乾( )、坤(

)、坤( )、震(

)、震( )、巽(

)、巽( )、坎(

)、坎( )等名字和符号。其实这些符号并非八卦的原形,而是后来的产物,或谓文王囚羑里时,“益易之八卦为六十四卦”(《史记•周本纪》),乃是演绎的结果。八卦,原出于伏羲,如《易•系辞传》云:包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之纹与地之谊,近取诸身,远取诸物,始作八卦。”显然,这里所说的八卦,并非后来的符号,而是仿生之制,或谓是对“诸身”与“诸物”的图画。伏羲之所以图以“诸身”、“诸物”,这正是道家思想的源头,即“道法自然”,目的在于依图仿迹,遵循自然的运作。《周礼•春官•大卜》疏云卦之为言,挂也,挂万象于上也。”这就更加清楚,原来的八卦,是“八挂”,不存爻的含义,是寻踪循迹的挂图。那么,其所画之“诸身”、“诸物”为何物?显然,是天地物类,自然不外山、水、草、木、坡、泽之属。由此可见,这些山水画的局部形态,早在绘画之初已被先民们作为表现对象,而进入中国绘画的原始阶段。

)等名字和符号。其实这些符号并非八卦的原形,而是后来的产物,或谓文王囚羑里时,“益易之八卦为六十四卦”(《史记•周本纪》),乃是演绎的结果。八卦,原出于伏羲,如《易•系辞传》云:包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之纹与地之谊,近取诸身,远取诸物,始作八卦。”显然,这里所说的八卦,并非后来的符号,而是仿生之制,或谓是对“诸身”与“诸物”的图画。伏羲之所以图以“诸身”、“诸物”,这正是道家思想的源头,即“道法自然”,目的在于依图仿迹,遵循自然的运作。《周礼•春官•大卜》疏云卦之为言,挂也,挂万象于上也。”这就更加清楚,原来的八卦,是“八挂”,不存爻的含义,是寻踪循迹的挂图。那么,其所画之“诸身”、“诸物”为何物?显然,是天地物类,自然不外山、水、草、木、坡、泽之属。由此可见,这些山水画的局部形态,早在绘画之初已被先民们作为表现对象,而进入中国绘画的原始阶段。

2.“五岳真形图”。《云笈七签》云:“黄帝以四岳皆有命佐之山,乃命潜山为衡山之副,帝乃造山,躬形写象,以为五岳真形之图。”这是一幅完整意义上的山水画,它出现在史前社会,为在先秦社会已有山水画的看法提供了证据。对以上的记载,或许会有不同看法,认为此是传说,不能作为史料。但传说不同于神话,它往往有一定的事实依据。如《史记》的史前部分,及对夏、商的某些记载,都以传说为史,而又都在现代考古中得到了证实。黄帝时代正处彩陶文化的盛期,原始绘画已相对发达,所以,这一记载更不能认为是后人的杜撰。

3.祭祀图。前氏族社会以万物为祭;氏族社会以图腾、天地为祭;至商、周社会,祭天地、祭山川、祭祖先、祭鬼神,祭祀成为社会生活的重要组成部分。并予祭祀等级化,谓为“天子祭天地,诸侯祭山川”。祭祀往往有祭祀图,即被祭的偶像。如《诗•周颂•般》曰,于皇时周!陟其高山,嵆山乔岳;允犹翕河。敷天之下,裒时之对,时周之命!”此“允犹翕河”,就是“案山川之图而祭之”$的意思。说明当时有山川图,即山水画,并且数量很大。

4.关于周的“土地之图”。《周礼•地官司徒》云:“大司徒之职,掌建邦之土地之图与人民之数,辨其山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰之名物。”此所谓“土地之图”,当不可能如现在的地图以线代形,应与绘画之作相差无几。南朝王微的《叙画》,反对山水画“案城域,辨方州,标镇阜,划浸流”,以免地图化;而“土地之图”,恰要求“辨其山林,川泽、丘陵、坟衍、原隰之名物”。可见,是画而又能辨别区域,就是古代地图制作的重要特征。所以我们认为“土地之图”无异于一幅原始的山水画,画在皮上或帛上,而其作用不在欣赏,在于实用。

根据上述记载,清楚说明在先秦社会存在着山水画。这种山水画并非为了欣赏,是为了某种需要,尤其是宗教的祭祀。它们的形态必定会十分稚拙,如莒县出土的“日出图”,是简单的图纹的组合。但它们是中国山水画的雏形,因此,中国山水画的成长与发展就不能不受它们的影响。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-570.html

小米手绘网

小米手绘网

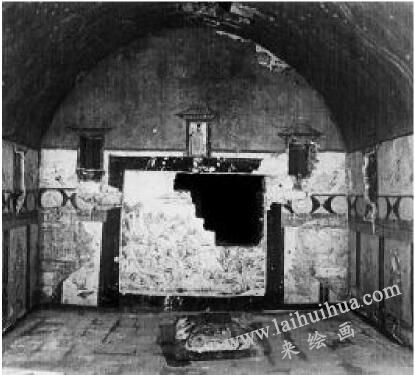

东魏茹茹公主墓室中的山水壁画

东魏茹茹公主墓室中的山水壁画