秦汉及魏西晋绘画——山水画之附庸期

(一)

公元前221年,秦“负其虎狼之力”,横扫六国,统一天下。然其享朝不永,仅十五年。秦始皇以春秋、战国的分裂为鉴,改分封制为郡县制,实行中央集权。并且,统一文字,统一度量衡,撤关削隘,使南北通达,东西横贯,成为中华民族从未有过的高度统一的国家。但秦又是一异常专横、残酷的王朝。在它统治的15年间,筑长城、开运河、修寝陵、营造阿房宫等,皆动辄使用民工数十万计。因此,地田荒芜,民力凋尽,人民生活苦不堪言。又因秦尊“法”排“儒”,以致出现“焚书坑儒”的悲剧,始皇帝也因此在中国历史上负有暴君的恶名。

秦瞬息即逝。刘邦在垓下战胜项羽后,于公元前206年称帝,国号汉,都长安,中国历史进入到了汉朝。汉又分西汉与东汉。西汉自汉高祖刘邦至淮阳王刘玄(包括王莽新朝十四年),共十四君,计二百三十年;东汉自汉光武刘秀至汉献帝刘协,共十五君,计一百九十五年。

西汉的文、景二帝,采用黄老“无为而治”之学,强调“与民休息”,出现了“文、景之治”的盛况。至汉武帝刘彻,汉政治、经济、文化空前发达。他在位五十余年,匈奴偃旗,西域畅通,疆土进一步扩大。所以,尽管后人对汉武帝有“海内虚耗,人口减半”的批评,但他对我国版图的成型,曾起有决定性的作用。

汉武帝不仅是一位具雄才大略的政治家和军事家,而且又是汉文化建设的积极推动者。在他的统治下,产生了经学大师董仲舒,史学大家司马迁,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞等。汉武帝的文化建设首先从搜拾书籍着手。他创置秘阁,作为书、画藏所,并下令收集民间遗散书籍。此后,汉成帝又派陈农于各郡县收拾书籍,二次收集数量十分可观。刘歆《七略》谓是“百年之间,书集如山”,为汉文化发展奠定了基础。

汉代的绘画也在汉武帝时被得以重视。武帝设“黄门署”,将御用画家齐集于此。如《汉书•霍光传》载云武帝使黄门画者,画《周公负成王朝诸侯之图》,以赐光。”又《汉书•郊祀志》云:“武帝作甘泉宫,中为台室,画天地太一诸鬼神,而置其祭具,以致天神。”这些都说明,在那时,已有绘画的专设机构,并服务于宫廷。

元帝时,画者由称黄门画工改为尚方画工。这一改变是否意味着绘画机构的改变?尚不清楚。但机构的扩大应是无疑的,因绘画的作用日益扩大,人数亦不能不扩充。如《西京杂记》载谓:“元帝后宫既多,不得常见,乃使画工图形,案图召幸之。”后宫佳丽数百,显然仅几名画工是难以为用的。至东汉灵帝光和元年(178),设鸿都门学,绘画并列于辞赋、小说、书法而进人太学。这时画者的地位起了变化,由画工而成为属吏。这一改变,并非是灵帝特优绘画,而是因太学里的今文经学,其繁琐的穿凿附会致经学质变而腐朽,故以文艺为主的鸿都门学以对抗之。绘画被列人鸿都门学后,这一原属画工的事,后来也就成了士大夫附弄的对象。

两汉绘画以“恶以诫世,善以示后”为创作宗旨,是助教化的重要工具。汉有“云台”和“麟阁”之设。“忠孝之人以图存‘云台’,勋烈之辈写形登‘麟阁’”。因此,人物画在两汉有着崇高的地位。《汉书•苏武传》云宣帝甘露三年,单于始人朝,上思股肱之美,乃图霍光、张安世、韩增、赵充国、魏相、丙吉、杜延年、刘德梁、丘贺、萧望之、苏武,凡十一人于麒麟阁,法其形象,署其官爵。”这就是画“善以示后”,目的为褒扬功勋,垂范后世。《论衡》云宣帝时,图画烈士,或不在画上者,子孙耻之。”说明那时被画的人数甚多,而且绘画在两汉的重要作用也得到了明确的反映。

两汉人物画有不少是以山水为配景的作品。如《鲁灵光殿赋》曰图画天地,品类群生,杂物奇怪,山神海灵。”这是以山神海灵为主体,配以山水杂物之作;又有以史、经故事为画,表现人物的活动情节。如明帝曾“诏博洽之士班固、贾逵,取诸经史故事,命尚方画工图之。”此类画当然少不了山水画的配景。在两汉,很少有独立存在的山水画,它往往以人物画的配景出现,因此,山水画由实用山水,便沦为人物画的附庸。

《历代名画记》所载两汉画家,前汉有毛延寿、陈敞、刘白、龚宽、阳望、樊育,后汉有赵岐、刘褎、蔡邕、张衡、刘旦、杨鲁。他们除刘褎外,几乎全是人物画家。刘褎作有《云汉图》与《北风图》,是汉画中偶见的山水之作,亦足见人物画在两汉盛行及其地位的重要。

两汉绘画以“恶以诫世,善以示后”为创作宗旨,是助教化的重要工具。汉有“云台”和“麟阁”之设。“忠孝之人以图存‘云台’,勋烈之辈写形登‘麟阁’”。因此,人物画在两汉有着崇高的地位。《汉书•苏武传》云宣帝甘露三年,单于始人朝,上思股肱之美,乃图霍光、张安世、韩增、赵充国、魏相、丙吉、杜延年、刘德梁、丘贺、萧望之、苏武,凡十一人于麒麟阁,法其形象,署其官爵。”这就是画“善以示后”,目的为褒扬功勋,垂范后世。《论衡》云宣帝时,图画烈士,或不在画上者,子孙耻之。”说明那时被画的人数甚多,而且绘画在两汉的重要作用也得到了明确的反映。

两汉人物画有不少是以山水为配景的作品。如《鲁灵光殿赋》曰图画天地,品类群生,杂物奇怪,山神海灵。”这是以山神海灵为主体,配以山水杂物之作;又有以史、经故事为画,表现人物的活动情节。如明帝曾“诏博洽之士班固、贾逵,取诸经史故事,命尚方画工图之。”此类画当然少不了山水画的配景。在两汉,很少有独立存在的山水画,它往往以人物画的配景出现,因此,山水画由实用山水,便沦为人物画的附庸。

《历代名画记》所载两汉画家,前汉有毛延寿、陈敞、刘白、龚宽、阳望、樊育,后汉有赵岐、刘褎、蔡邕、张衡、刘旦、杨鲁。他们除刘褎外,几乎全是人物画家。刘褎作有《云汉图》与《北风图》,是汉画中偶见的山水之作,亦足见人物画在两汉盛行及其地位的重要。

(二)

东汉至献帝时群雄四起,各据一方,所谓中央政权已名存实亡。公元220年,曹操子曹丕称帝,国号魏,都洛阳;221年,刘备称帝,国号汉,都成都;222年,孙权称帝,都建业(今南京〉,国号吴,中国历史进入到了三国时代。三国存在时间很短,仅四十五年。公元265年,司马炎取代魏元帝曹奂,改国号晋,都洛阳,并于280年灭了吴国,中国又重新统一。但西晋统治时间也很短,共五十一年。

西晋在中国历史上是一极其腐败的王朝,它集荒淫、奢侈、放荡于一身。晋武帝储宫女万余人,开荒淫之先;群僚以“人生无不死,死后皆骷骨”而纵情享乐,随荒淫之后。这一腐败的风气,使西晋短暂的统一,最后又归于分裂。

三国、西晋时期的绘画,还是以人物画为主。但题材有所变化,由两汉描绘功臣勋烈和经史故事,进而发展到对道释和动植物的表现。而且,画家的身份也起了变化,由两汉时期的画工从事,开始出现了不少士大夫和贵族的参与。三国之魏国,所载画家有高贵乡公曹髦、丞相主簿杨脩、大司农桓范、都乡侯徐邈等。曹髦有《盗跖图》、《黄河流势图》、《新丰放鸡犬图》;杨脩有《西京图》、《严君平像》、《吴季札像》皆流传于唐(《历代名画记》)。吴有画家曹不兴、吴王赵夫人。曹不兴之《人物白描》、《龙虎图》、《青溪龙图》、《南海监牧马图》等,传于隋(《历代名画记》)。蜀画家有诸葛亮、诸葛瞻父子。至西晋,有中书监荀勖、卫协、张墨、嵇康等。因士大夫和贵族的参与,画者的地位随即提高。但也因此原有百工之诮的画工,在中国绘画史中渐被隐去,而附庸风雅的士大夫和贵族者流,却成了中国绘画史的主宰。

三国、西晋时期佛教在东土已成气候,结合本地的道学,其“虚”、“无”思想得到时人热情的迎合。于是,人物画中的道释画蓬勃发展,成为新的科目。其著名画家有东吴的曹不兴,西晋的卫协。前者有“擅名不虚,品在第一”之称,后者则有“画圣”之誉(以上皆见《历代名画记》)。山水画经对两汉人物画的配景之后,此时已有挣脱作为人物画附庸的动向,不少人物画家兼工山水,为山水画的独立成科,与欣赏意义上的山水画的产生作了准备。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-498.html

小米手绘网

小米手绘网

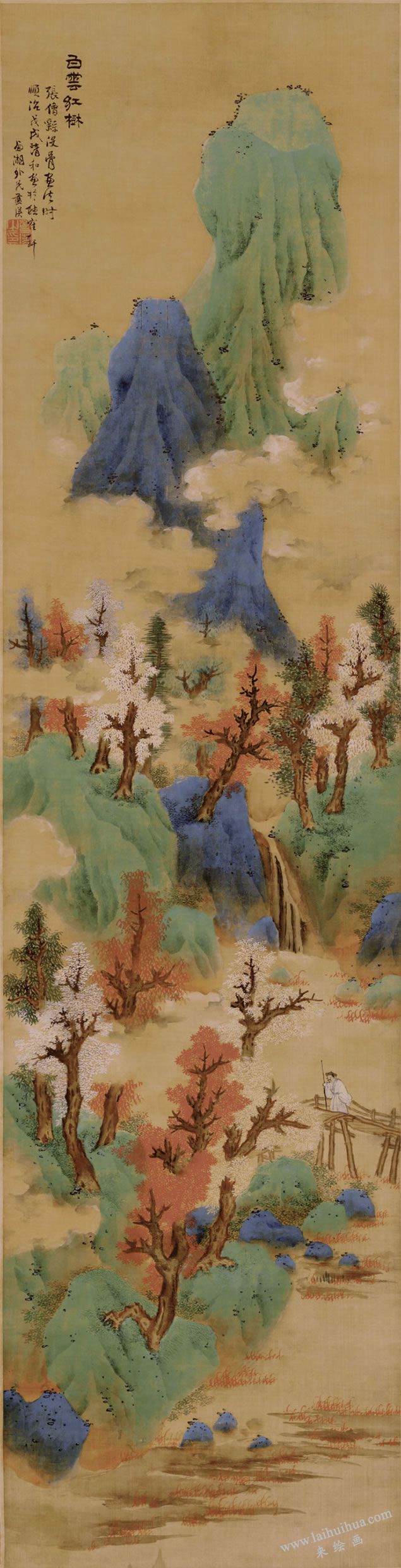

蓝瑛的没骨山水画

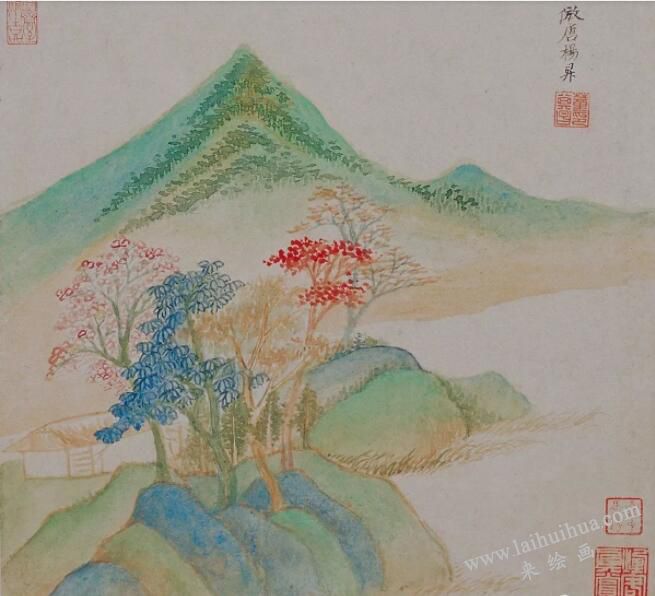

蓝瑛的没骨山水画 董其昌仿杨昇没骨山水画

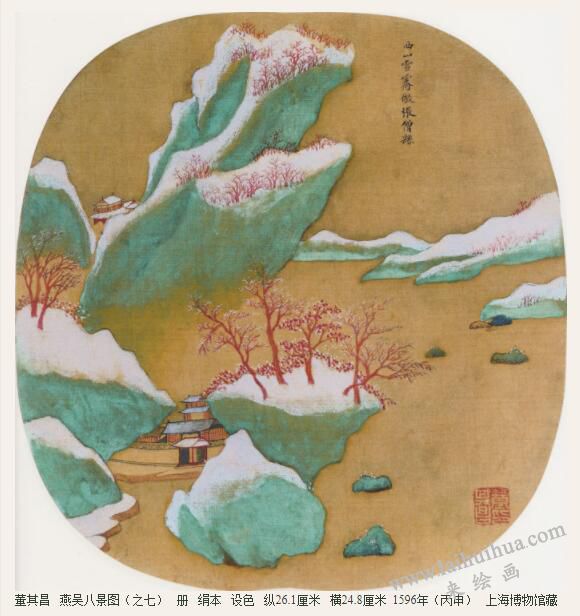

董其昌仿杨昇没骨山水画 董其昌仿张僧繇没骨山水画

董其昌仿张僧繇没骨山水画 彩陶中的纹饰画

彩陶中的纹饰画 日月山形图灰陶尊

日月山形图灰陶尊 青铜器的纹饰画

青铜器的纹饰画