山水写生中景与境的关系:自然之景、写生之境、写生之意

写生的形式是多样的,无论何种形式,其目的都是对作品内在精神的表达。“写境”,即寄情于真实的自然景观;“造境”,即建立在自然物象的基础之上,强调作者对情感的表达。

生活是艺术的源泉,艺术只有植根于生活,生命才不会祜竭。“外师造化”是每位画家的必修课。没有对生活的真实感受,作品将永远只能停留在“书斋”的趣味上。

(一)自然之景

山水画所描绘的自然在我们人类诞生之前早已存在,人类为了生存与发展就要通过自己的活动作用于然,一个客观的自然界进入了人的物质与精神活动。马克思在《自然辩证法》中论述人与自然的关系时认为,人化自然表示一个过程,即客观的自然界不断迸入人的活动的过程,客观世界对象化的过程,或者说,由于人的对象活动使越来越多的天然生态系统变为人工生态系统的过程。“人化自然”是人类活动改变了的自然界,人类活动形成的自然界。随着人类社会的发展,人类的本质力景越来越表现了自然界的对象化,自然界在越来越广泛的意义上成为人化自然,成为人工生态系统。绘画与打然建立起的对象关系是人对自然作用的结果。

1.自然之景是山水画的客现依据

在山水画起源的魏晋南北朝时期,自然山水进人人的审美领域。宗炳在《画山水序》中提到以“昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可陶于寸脾”的方法来对自然进行观察取像,通过“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之远”的描绘方法,记录所见。

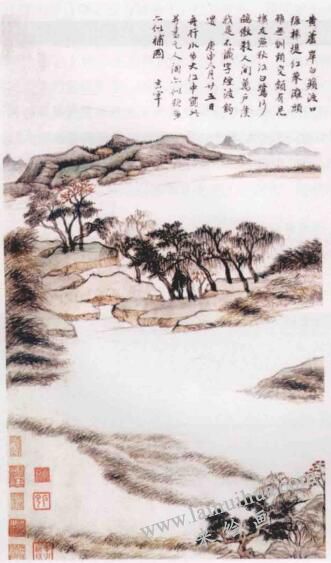

五代以后自然山水更广泛地进入人们的审美系统,山水画逐渐成熟。对山水的认识已超出魏晋的审美表现范畴,北宋郭熙在《林泉高致》中讲“山形步步移,山形面面观”,强调山水需要多角度多层次观察,“春山淡冶而如装,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”,注意到人对然现象产生的丰富情感变化。自然景物是山水画创作的客观依据,自然景物的丰富特征造就五代“荆关董巨”的南北风貌,北宋李成、范宽山水画风格的文武之别。

2.自然之景是画家灵感之源

山水画诞生不久,就产生了注重用心灵感受自然的要求。南陈姚最《续画品录》中提出“心师造化”,阐明了画家与所表现的对象之间的一种关系,即心灵关照。从流传的山水画作可以证明山水画的起源与发展是人对自然作用不断深化的结果,时代的变化使山水画艺术的审美表现不尽相同,但都未离开对自然山水的依赖。晚明董其昌即使提出“南北宗论”,山水画表现趋向于书斋中的笔墨抒情,但也有“读万卷书,行万里路”,延续了自然山水对人的陶冶之情,両理中仍遵守前人从自然山水中总结出的取景、构图等法则,之后更有石涛刻意创新提出“搜尽奇峰打草稿”,写生自然仍是创新之路。

(二)写生之境

1.从自然之景到写生之境

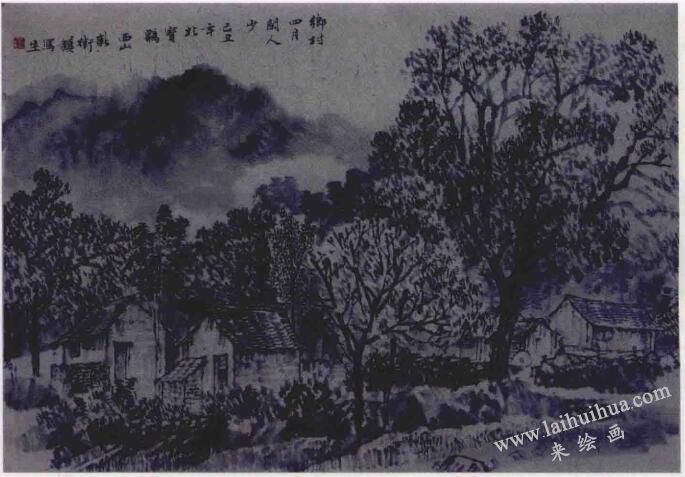

魏晋时期山水画就与“案城域、辨方州、标镇埠、画浸流”的地阁进行了明确的区分,山水画中的景物并不与自然景物完全相似,即使是北宋全景式的山水_中,“李成之笔,近视如千里之远;范宽之笔,远望不离座外”,虽大千气象,却也是典型形象的表现,与西方绘画对自然美的真实歌颂不同,中国國家认为山水畅神,写生是对美的感受的储备,姚最的“心师造化”即是如此。唐代张璨提出“外师造化、中得心源”,画家对于自然的观察并不以再现自然之美为最终目的,而是要得心源,即自然美启发了人的心灵,融入情感而升华在创作中,形成审美意象。即使明清时期笔墨技巧完善成熟成为一种图式符号,石涛仍提出“搜尽奇峰打草稿”,画家游遍名山大川也只是为山水创作打草稿积累情绪。山水画写生更强调营造出一个内心与自然物象融合的境界。

2.境的概念与范畸

“景”有“景致、情景、风景”这样的意义,这里应指比较客观的自然景象;而“境”的解释为“骝界、地方”,表达的是一定的区域与范围,这与山水_尺寸之内创造的景象相合。写生所绘以现实之景为依据,但二者并非完全一致3両中的景物已经过画家的选择加工,成为典型的审美形象,山水写生首先是画家发现自然中能打动其心灵的自然美景,引发画家的共鸣,自然美景在画家眼中显现出典型特征。通过画家眼睛摄取的景物已经与画家的情感相融合,经绘画表现,圃面之境已经与自然之景有了很大区别,是融合了创作者认识与情感的典型性的山水形象,这一画中之景我们称其为“境”。

3.境是艺术的典型形象

境是以景为依据,景为境提供了自然美。境的创造是画家本身,山水写生中景向境的转化是由客观图像向主观审美意象的升华,从自然美转化为艺术美。山水画家在写生过程中将其所见的自然之象通过绘画技巧分析化解成了一套笔墨程式符号。山水画家通过自然之景来唤起内心的共鸣,继而调动情感来抒情达意。在写生的发展中无论是目识心记或是对景写生,其目的是以景化境。

(三)写生之意

1.意是写生的主导

苏东坡提出“刚无常形,而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓_者有不知”,“世之工人,或能肋尽其形,至于其理,非高人逸士不能辨”的主张。绘画除“形”之外还隐含了“理”。写生的目的不同,人们审视自然的视角也就不尽相同。对于写生对形的观察、选择也是有所差别,皆以意为主导。

2.意象与意境

意象是通过对事物的“感触”、“感知”、“表象”的认知在头脑中回忆并创造性地加以再现,强调人的主观意象及内心精神之表达。山水画语言中的“意”主要是指意趣、情感等;而“象”主要是指物体之长、宽、高等外在特征。“意象”贯穿于写生的过程。

山水写生之初,画家的主观之意已经开始活动,景物通过画家的眼睛加以选择,当通过笔墨将景物绘于纸面时,眼中之景转化为画面之境。正如郑板桥所提出的“眼中之竹、心中之竹、手中之作”的三个阶段,是主观之意与自然之象的结合。

意境是中国绘画美学范畴中最为重要的美学概念,对山水绘画的影响极大,在山水写生作品中既有境的描绘又有意的传达,意境的创造以空间境象为基础,意境又是意造,熔铸在理想化和情感化的艺术表现之中,意境还是一个美感的范畴,真实的空间境象使观者能为之感染并引起自身生活感受的共鸣与联想。在山水写生中画家要通过意匠的经营加工来创造意境,优秀的写生作品不仅描绘出画内之境,而且使欣赏者体味到画外之境。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-483.html

小米手绘网

小米手绘网

传统山水画章法形式

传统山水画章法形式