山水画写生的作用及与临摹的关系

山水画写生的作用

1.得心源

谈到“写生”,美术院校的学生都不会陌生,大家都会有支起画夹,对景描画的经历。实际上,这种方法更多是来西式教学体系的西画写生方法。而中国画所谓‘写生”,内涵史宽泛中国传统的山水画写生观中,把对自然的深入观照和细微体悟放在首位,并使自然山水与画家心灵互融神会,最终达到石涛所说的“与山川神遇而迹化”的目的。为达此目的,单纯依靠“模写”是远远不够的,必须遍游名山大川,融会于胸,然后发于毫端,而至传神。觇照与体悟的功夫是必须到家的,只有这样,才有可能神遇而迹化。

中国古代山水画的写生观,其实是把人与自然山水融为一体,山水即我,我即山水,所以在“物我”之间了无阻碍,既然山水之神已达,必定形神俱足。传统写生精神,对现代山水画写生教学,有其积极作用。

艺术品拥有创造性才具有存在的价值。在客观地表现自然景观的同时,强调创造性的表现是必要的。画面的“形”之外,隐含了画面的“理”。苏东坡提出“画无常形,而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓画者有不知,世之工人,或能曲尽其形,至于其理,非高人逸士不能辨”的主张就具有实践的意义。

由于写生的目的不同,人们审视自然的视角也就不尽相同。自然万物,万象唯心,山之起伏,石之斜正,树之长横,水之缓急,烟之变幻,皆有其妙处。

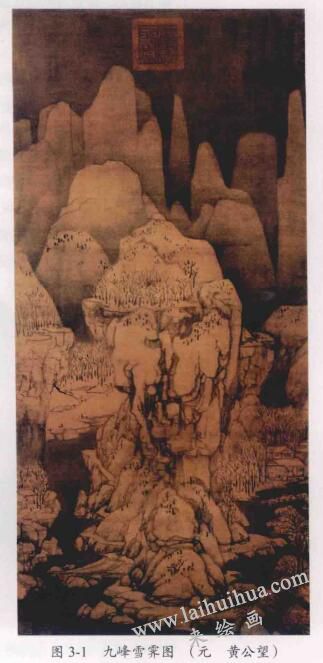

石涛曾说过:“方之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。”画家要想在美术的领域中闯出一条属于自己的路,就必须先师古人,再师自然。中国历代成就卓然的大画家,如荆浩、董源、李成、范宽、郭熙、李唐、黄公望、王蒙、沈周、石涛及黄宾虹等哪一个不是从传统与造化的链接中寻找到新的属于自己又区别于他人的表现方式。

2.集素材

元代黄公望《写山水诀》中记录:“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便模写记之。……”。写生是“外师造化”的过程,是从“所见”到“所知”,由“视觉”到“传达”的过程,也是一个长期积累的过程,经过长时间“师造化”才能在创作中“得心源”。艺术家通过对生活的真实体验,用写生的方法把生活中有意味的形式加以记录,从而为以后的创作积累素材;素材是创作的基础,只有掌握了丰富的素材资料,进行创作时,才能有所选择。

临摹与写生的关系

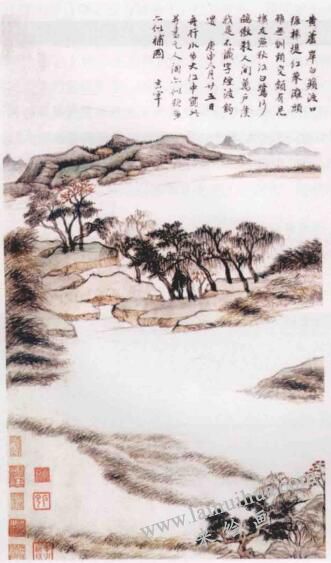

中国画的学习,一般都是从临摹入手,并且始终伴随着学习的全过程。作为学习国画的一种重要手段,临華能在短期内高效率地解决国画的各种基本技法问题,从而达到事半功倍的效果。但由于国画技法,如山水中的皴法等,经过前人反复锤炼,已成为十分完善的程式,临摹日久,容易被其完善的程式束缚而不能向拔。通过写生,就能使学习者在传统程式化山水表现与真山实水之间架起沟通的桥梁。一方面,以所习技法表述真实山水,另一方面,用大自然中山水的万千姿态,印证传统山水程式,明了这些程式之由来。

作为游历山水时对感受的记忆手段,写生有其重要作用。在现代,即使有了相机等现代化记实工具,但当面对真实山水时所产生的感触,因地、因气候变化而产生的阴晴明晦、云蒸岚飞激起的绘画冲动,这时用写生记录,往往比较切合感觉,而一拍成照片,反而因太客观而缺乏感人力量。

比较山水画的临摹与写生,临摹等于是在求教名师,只要精研细察,必能得到收益。但光从临摹上得到体会,毕竟是“纸上得来终究浅”,如不能把这些临摹所得与自然真山真水相比照,往往会陷入拟古的泥潭而不能自拔。直接面对鲜活的自然山水,通过细致入微的观察,会有自己的独特体会,这些体会经过多次强化,并反复去粗存精,就会成为个人绘画风格确立的起点。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-481.html

小米手绘网

小米手绘网

山水画临摹的目的

山水画临摹的目的 传统山水画章法形式

传统山水画章法形式