靳之林先生谈风景油画写生:

靳之林,1928年出生于河北,中央美术学院教授,中国美术家协会会员。

我生长在偏僻的农村,我的家是个陶渊明式的家庭。我从小喜欢大自然,喜欢风景不喜欢人,觉得人的关系复杂,因此也不喜欢画人。记得印象最深的两件事,四年级时和农民割豆,傍晚一起回来,看见天光照射的晚霞,霞光万丈,我独自跑回家,用笔墨画了写生,这是我的第一幅风景写生,没受任何人的影响。另一件事是五年级时,课堂中间有一道影壁墙,爬满爬山虎,光是正中午的光,上边发白色的反光,底下是透出来的橙绿的颜色,那会我已经有水彩颜料了,赶紧趁着中午的时候画了一张,这是我的第二张外光写生。我是非常喜欢光的。后来到北京上高中,依然喜欢风景和中国山水画,我跟吴镜汀先生学画临摹王石谷的山水,画了很多很多张山水画。日本投降后,徐悲鸿先生来到北京成立了北平艺专,有一次在北京中山公园展览,我看到一幅画叫《箫声》,画中吹箫东方女性和远景的诗的意境,给我感触很深,所以我决定考北平艺专的西画系学油画。西画就是画人,画石膏、画裸体,从造型基本功开始,这样就从原来不愿画人到不得不画人。由于徐悲鸿先生就是兼画国画和油画,他主张学油画的要有一半时间画国画。那时请齐白石先生教我们画花鸟,李可染先生教我们画山水,李苦禅先生教我们水墨,叶浅予和蒋兆和先生教我们人物,田世光先生教我们工笔重彩,这个对我一生非常重要。另外还有沈宝基先生教希腊神话,我觉得这样一种教学结构非但没耽误我的油画学习,反而加强了我的中国文化修养。那时我还不懂中国民间艺术,解放后,延安的民间艺术过来了,秧歌、腰鼓、民歌、剪纸,以及古元剪纸风格的版画一下把我吸引住了,让我投入到延安黄土高原的怀抱里去。影响我最深的是古元的版画《菜圃》,“解放区的天是明朗的天”,这和国统区黑白明暗基调有强烈对比的作品相比,我更倾心于延安文艺的浑厚粗犷质朴明朗,这是我美学观念的转变。我把我的生活和艺术基地放在延安。我到延安区落户了,给我安排在文化馆,我在文化馆自由地画写生。一待就是13年,母亲、老婆、孩子都在那里,在那里我的画完全是自由的。那种状态就维持在那十几年的时间里,回到北京后那种状态就逐渐没了,什么展览、历史责任感,耗费了我大量的精力,在延安时就没有这个,画完了给自己看,给农民看。经常画完后第一位观众就是农民,先在院子里展览一圈,刚开始他们也看不懂油画,后来看着看着觉得又比国画要好,原来他们认为国画好,油画近看乱七八糟,但远处一看还真好。

陕北老农 布面油画 45×36cm 1959年

在文化馆我的本职工作是挖掘民间文化艺术,在这13年里,我就这样办了好多班儿,在安塞,我们把山沟里的老大娘们接过来,但一剪纸剪了一群抓髻娃娃,生孩子是它,保护神也是它,招魂辟邪全是它,天下雨让它不下雨是它,天旱让它下雨也是它,各种模样的,为什么会是这样?我还一点不了解。什么爱虎,下山虎,蛇盘兔等等,一批一批的,我发现了一个从来没有看到过的民间文化王国。但是艺术都有它的哲学观,那么它是什么哲学?儒家、道家它都不是,这曾令我苦恼,那几年我就博览群书,最后我就不管它了,是什么就是什么,在整个民间剪纸里边,生命与繁衍意识是她们的基本文化意识,由此升华为“阴阳相合化生万物,万物生生不息”,这是它的全部主题内涵和哲学基础。它既不是儒家,也不是道家,它比较像《易经》,但《易经》又是儒家经典,《易经》提出“天尊地卑,男尊女卑”,民间没有这个,在民间只有天地相合,男女相交的阴阳观和中国则不是,中国讲究花就是我,我就是花,借花喻己,不忍把花折下作静物画,所以他就画“一枝红杏出墙来”。他也是借物喻已,借物示气,没气则没有国画。但西方从古希腊开始到文艺复兴一直到19世纪这两千年来,开始是构成、结构,印象派以后就是色彩,色彩的科学性,从造型到色彩完成了整个科学。但他们对气的掌握现在还不行,墨分五色他们懂,在国外时我看到的欧洲现代水墨画中,墨的运用相当生动,但笔一拿起来他就不行了,他的笔没气,面条一样。中国画一方面是“气韵生动”,这是墨;另一方面还有用笔,一笔下去就是书法,书法写的就是抽象符号,拿出来做为一种独立的语言抑扬顿挫,那都是气的运行,笔断气不断。我一般不画静物,什么死鱼、死鸟一类的,我画活的鸟,画风景里边的天人合一。中国画就是天头地头,有山有水,有阳有阴,阴阳合一,人在其中,我觉得中国的风景画里写生就是我的创作,创作就是我的写生。我很少在画室画画,也不愿意在画室画画,我喜欢和大自然情感交融。我画翁之意不在画,在于山水之间,在于“寄情”和“示气”。“示气”主要指阴阳两气,“示气”在我的笔墨、我的书法;寄情主要是靠色彩,因此我对色调要求非常严格,春夏秋冬,早中晚,晴天阴天,同样的早晨,有的画可以感觉是冬天温暖的太阳,有的画的感觉是春天阳光线媚的太阳,有的画是夏天的烈日,但都是同样一个地方,要有自己的一个标杆去定一个调子。董希文先生告诉我说,人有人的表情,色彩有色彩表情,看一幅画首先给人的是色彩的表情。用笔,笔笔有力,笔笔传神。我很欣赏俄罗斯画家雅博隆斯卡娅的一幅画叫《春》,是母亲推着自己的小宝宝去公园,早晨散步后在靠椅上互相交谈,那种阳光给你的感觉只能是冬天,但不是严冬,它已经接近春天,有一点点温暖的感觉,这正表现母爱。母爱不是暴烈的太阳,而是温暖的,像春天刚开始的阳光洒在孩子的心灵上似的,画颜色的调子就是这种感觉,光是温暖的,这种调子的把握没有写生是绝对不行的。

1994年我的第一个画展是《生活的足迹》,到2003年我办了《靳之林油画山水花鸟写生画展》,总标题是“回归大自然,回归黄土地”,我把风景画改称山水画,静物画改称花鸟画。去年我在巴黎办个展,画的是牡丹也好,芍药也好,都用中国的书法和西方的色彩来表达。他们说马奈再现,在法国好多年轻画家没人这么画,也没有能力这么画了,也不这么画了。但是中国人把印象派给继承下来了,把他们的写生传统继承下来了,但它表现的意境是中国的,所用的笔墨是中国的书法。

葫芦架 布面油画 162×81cm 2004年

我对写生看得非常重,只要能在外面画画,我就不在画室里,油画的灵魂在这里,特别是风景画,色彩的调子是非常丰富的,一千张画就是一千张调子,不允许有一个是重复的,这是我对自己的要求。这需要眼睛很敏锐,要保持眼睛的敏锐你就不能放下笔,特别是年龄一大,眼睛必然退化,为了不让眼睛退化,我要一直把油画写生坚持到底。

到了晚年,我身体不行但我精神还可以,这种精神是由民间文化和中国本原哲学来的,它已浸透到我的血液里。我画的时候,仍然是光、色、结构、色彩、色调,但是我生生不息的生生观,“一阴一阳之为道,生生之为易”。这个东西找到了就等于找到两把金钥匙。我就感觉在儒家、道家产生的春秋战国诸子百家之前,应该有一个完整的哲学,有一个“本原哲学”,这个“本原哲学”是整个中华民族的文化基因。后来成立中央美术学院民间美术系,调我回北京。我带学生去考察,到黄河流域,再到长江流域、辽河流域,用这把钥匙都打开了,不管地下还是地上,它的民俗文化和民间艺术与地下的考古学都是统一的,没有发生文化断裂。然后我用10年的时间出国,我想知道那两把钥匙是不是属于全世界的,我跑了22个国家,如印度、埃及、土耳其、希腊、意大利和美国等等,我拿两把钥匙一开,一个是“阴阳相合,化生万物”,一个是“万物生生不息”,我感觉有一把根本用不上,那就是“阴阳相合,化生万物”,这个在中国,包括南韩全有,但一到欧洲、美国、土耳其、印度,这些国家就没有,只要一把钥匙就够了,就是“生生不息”。八卦是全世界的,可八卦里的太极阴阳图是中国的,那世界上没有。中国的阴阳观是“本体论”,西方哲学是“方法论”。中国文化中的“阴阳相合之为道”中的“道”是统揽一切的,包括宇宙的生成,它是由阴阳两气交感,化生人类万物。西方文化由古希腊开始,是造物主创造一个模式,这个模式定了以后让艺术家来模仿这个模式,模仿最好的就是最大的艺术家。从古希腊开始,好多个哲学家都提出模仿论。中国不是,中国是阴阳两气交感化生人类万物,一切都是这样。没有阴阳就没有人类,没有阴极和阳极,就没有物理,没有正数和负数,就没有数学,从人到物都是这样,而美术就是这样一个哲学的观物取象的符号。中国本原哲学是天人合一、物我合一。画鱼,鱼就是我,我就是鱼。鱼在水中游得怡然自得,是我心里的怡然自得。西方不是,西方是天人对立,物我两分,西方要把这鱼从水里捞出来,画死鱼,因为他要科学,他要模仿,要模仿就必须研究鱼的结构、质感、量感、空间感,然后是它的色彩感,而且是条件色彩感,这样的条件下鱼与环境的关系,就像把花折断插在瓶里画静物一样。写生还是室外写生,是在画面中组织情节或是非组织情节。

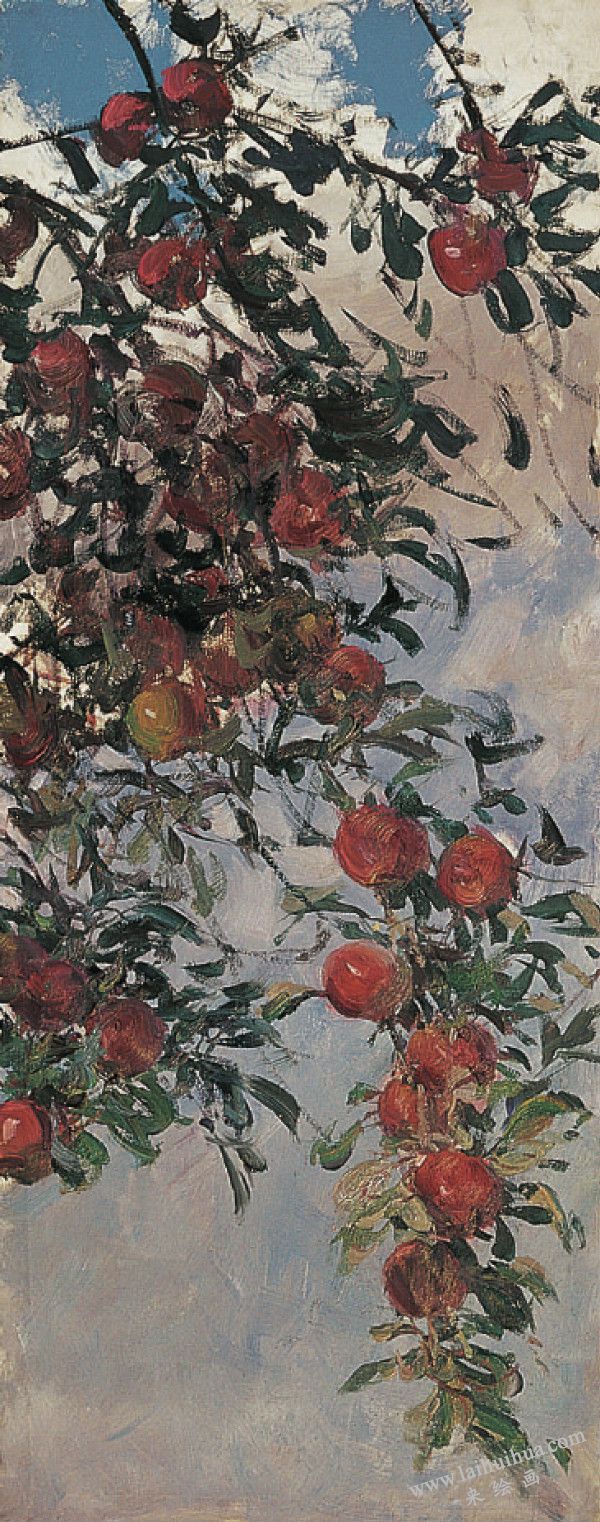

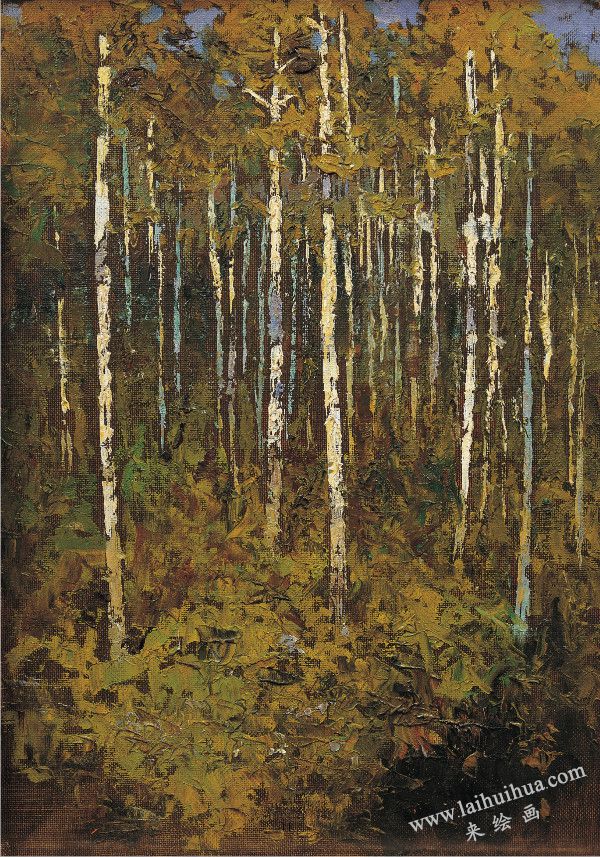

果园苹果树 布面油画 136×53cm 2001年

其实你看凡高的画,也就这么大,这样他便于把握,便于得心应手,是自己真情实感画出来的。现在的油画愈画愈大,很多大画要么是“假大空”,要么是色彩苍白没有魅力,特别是油画风景画,如果没有色彩的魅力,意境就出不来。风景画的意境我觉得就是靠两个,第一个是色彩,第二个笔墨,见景生情是大的笔墨,那种狂草,拥抱大自然就像拥抱爱人一样,这个时候是真情实感。在写生的时候,用笔是什么样的就是什么样的,非常肯定、非常明确,是情感直接的一种宣泄,在画室里很难做到,所以我觉得写生是灵魂。

如果在北京有事情去不了陕北,我基本上就是这样一种生活:春天迎春花开了,我就画迎春花,画红墙,迎春花谢了,玉兰开了我就画玉兰,之后画海裳,之后画藤萝,藤萝画得最过瘾了,完了以后,画牡丹,过一段时间就画荷花,夏天画荷花伏天是最苦的。下雨天我就画大柏树,因为下雨天柏树很苍劲,是黑的,我的象牙黑笔墨就直接上去了,其他的都按黑来统一。然后就等到秋天的时候,我就去陕北,秋天暴雨来的时候,就画黄河,一画就是三个多月,秋天的绿和夏天不一样,秋天的绿是苍茫,这种苍茫意境我很喜欢。然后苍茫的绿也没有了,天上下起了大雪,今年春节就是,大雪里我画了好几天,也不戴手套,我在东北锻炼过,画长白山雪景零下40度,一画就是七八个小时。

我从巴黎开画展回来后写的一段话:我很少在画室画画,大自然、黄土地是我的画室,直接面对大自然,在与大自然的情感交融中,陶醉于“物我合一”、“天人合一”的至高境界,这是我一生中最大的满足和最高的艺术享受,如果借用“醉翁之意不在酒”之意,或许可以说画笔之意不在画,在于山水之间,在于寄情、示气。这是我从巴黎回到北京后对于晚年艺术实践的总结,另有一首我自己写的打油诗来总结我的一生:

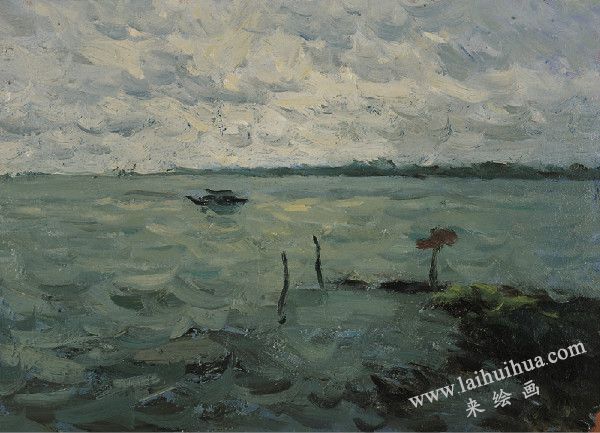

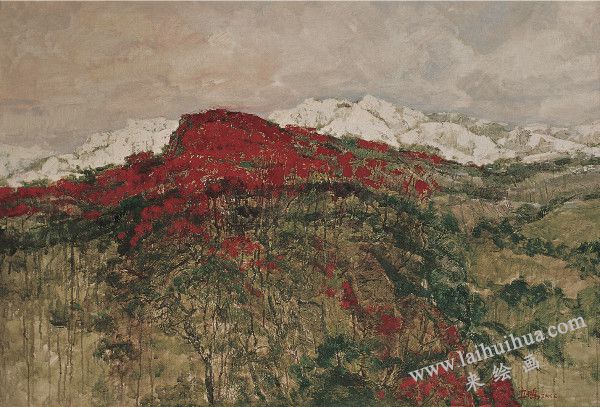

黄河乾坤湾残雪 布面油画 73×54cm 2005年

主要表现的不在那里了,我是一种情感的宣泄,是情感火焰的符号,是大自然“生生不息”的符号,没有这个我不干。我喜欢凡高,我最喜欢他最后的一张写生:麦子熟了,焦黄焦黄的,有乌鸦飞,画完后他就死了。那我必须到他画麦田的那个地方,但我不用西方的笔,我用中国的毛笔,我是火焰,情感的火焰,要他的精神给我的感应,这时候大自然已经变成了凡高的火焰了,然后我的用笔变成了我生命的律动了。这些符号是我自己一种心灵的符号,因为宇宙总在旋转,生命总是旋转,生命是“生生不息”的,律动的,带火焰的。

我崇尚写生,所以一到画室我就受不了,我好几次都是下着大雪画写生。画板上都是雪,雪在画板上,油画颜色都看不到了,我就凭感觉调了颜色往上画,雪一干,画面一个窟窿一个窟窿的,正好是用笔的“飞白”,一画到这个时候,就是画到狂和疯的时候,出好画了。我喜欢狂草,我觉得我画油画就是在写狂草,我并不是讲究追求抽象,很自然地抽象就出来了,抽象化成符号,这个符号就是我自己情感的符号。在下雨天画写生也是,我画苹果树,雨很大,油彩抹不上去,回为水和油是不溶的,然后用刮刀使劲往上抹,画到最激情的时候,他就“飞”起来了,所以说我在写狂草。

所以我觉得一个是坚持写生,一个是写生不要和创作分开,我觉得写生不应该和创作对应,我一直不同意这个观点,我最想谈的就是这个。写生和非写生是对立的,写生和创作不是对应的关系。阴和阳对应,男和女对应,创作和习作是对应的,习作不等于写生,这两个不能画等号,当它作为收集素材用于创作,它可以是习作,但是它可以在很多情况里是独立的。我从中年到现在,纯习作的很少,我大量的风景都是创作,因为习作似的东西我一点也不想画,想画的都是见景生情,以情示气,情到了,我的笔墨就到了,我的色彩就到了,这个时候创作对我来说就是情感和理念的合一,不在于在室内。

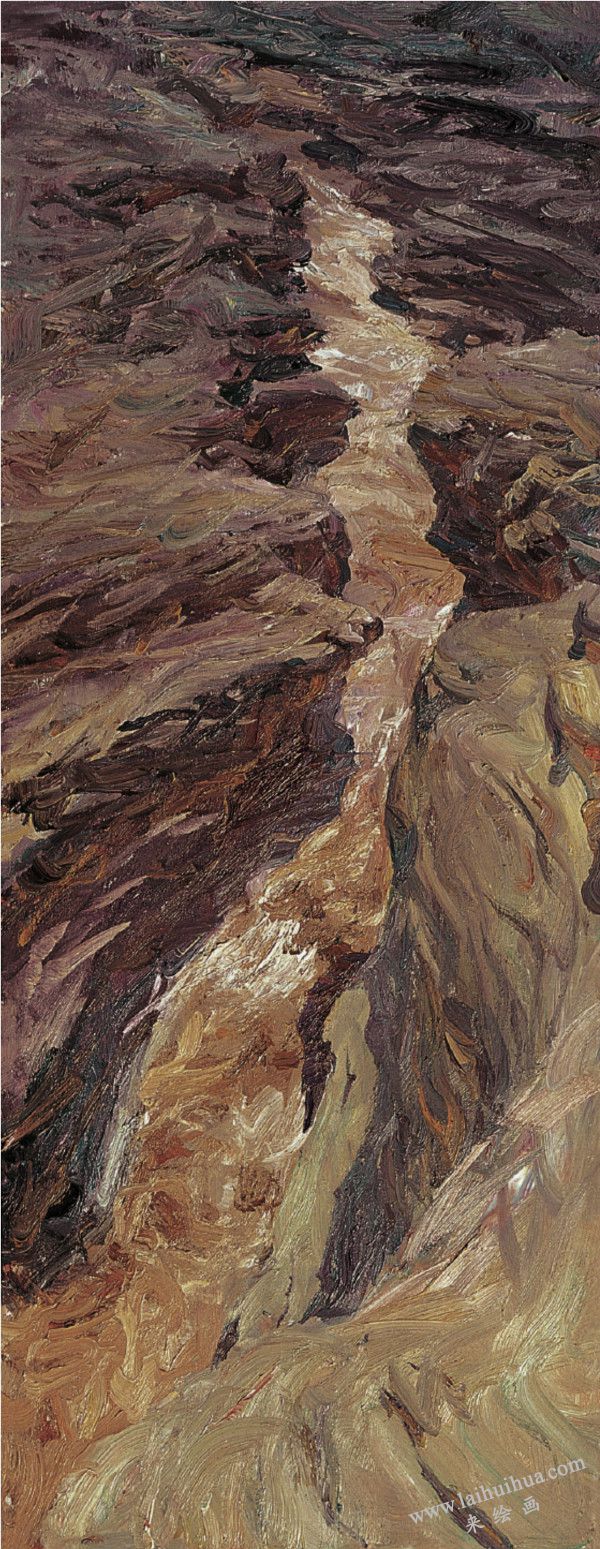

大禹开凿的古河槽 布面油画 136×53cm 2001年

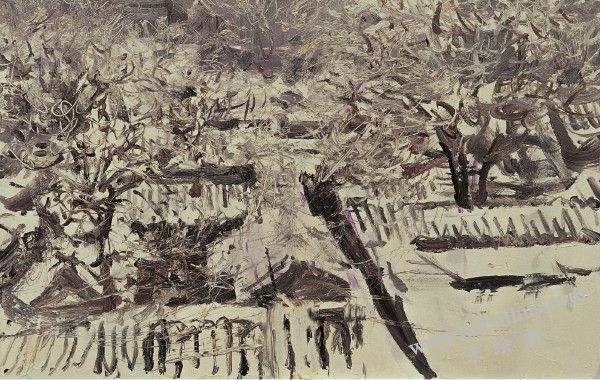

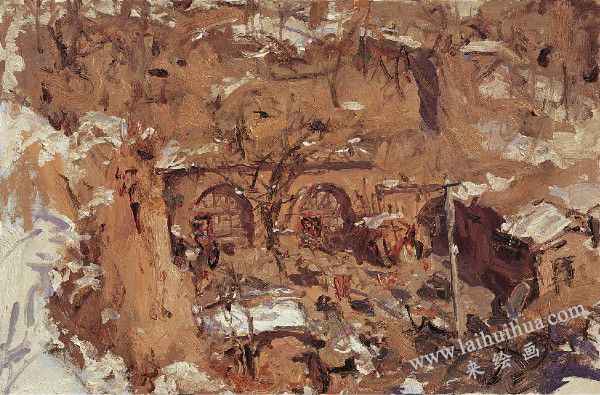

北京四合院大雪 布面油画 100×65cm 2003年

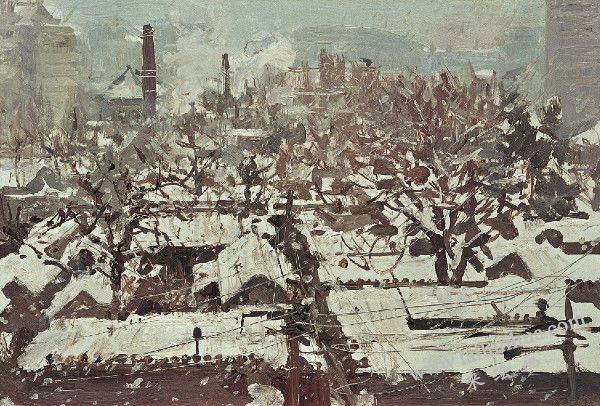

世纪之交的一场大雪 布面油画 105×76cm 2000年

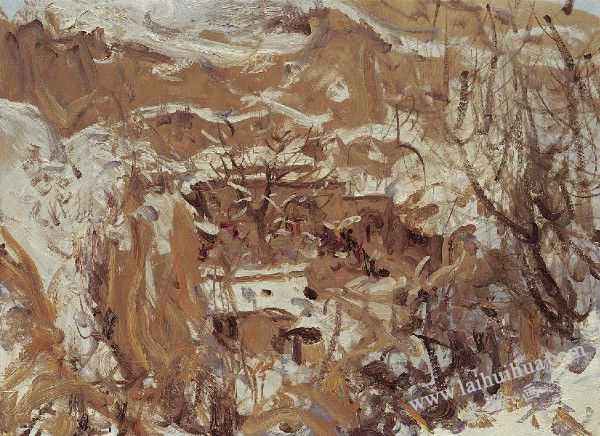

土窑积雪 布面油画 81×54cm 2005年

土窑残雪 布面油画 81×54cm 2005年

黄土高原之雪 布面油画 136×60cm 2005年

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-320.html

小米手绘网

小米手绘网

靳尚谊谈油画写生

靳尚谊谈油画写生 画家李天祥谈油画写生

画家李天祥谈油画写生 赵友萍先生谈油画写生

赵友萍先生谈油画写生 闻立鹏先生谈油画写生

闻立鹏先生谈油画写生 马常利先生谈油画写生

马常利先生谈油画写生 潘世勋先生谈油画写生

潘世勋先生谈油画写生