工笔画之白描,十八描

白描不仅是一种中国画绘画手段、工笔画的一个步骤,也可以单独成为一幅具有独立审美价值的绘画作品。中国画是绘画性和装饰性相结合的艺术形式,线条是其主要表现手段,它具有高度的概括力和丰富多彩的表现效果,以线条为主的绘画形式都是对绘画对象高度提炼和再创造的过程,具有严谨性,这是与西方线性艺术最根本的区别。白描作品对线的要求十分严格,其笔法自古有“十八描”之说。所谓“十八描”即古代人物衣服褶纹的十八种描法,明代邹德中的《绘事指蒙》载有“描法古今一十八等”,亦见于明代汪珂玉《珊瑚网》,清代王瀛将其付诸图画,并注明每种描法的技法要点。现在流传下来的十八描技法图画即是他的版本。以下将分类介绍:

高古游丝描一一最古老的工笔线描之一,常见于顾恺之的画作。线条提按变化不大,细而均匀,多为圆转曲线,如舂蚕吐丝。顿笔为小圆头状。

琴弦描——略比高古游丝描粗些,多为直线。有写意味道,线用颤笔中锋,线中有停停顿顿的变化,但不明显,线条比高古游丝描有韧性。

铁线描一一相比琴弦描显得粗些,用笔方硬,是最常见的描法之一。线条转折处硬挺有力,直线转折处似铁丝折弯的形态。用笔中锋,顿笔也是圆头。

混描一一基本上是一种写意画法。先用淡墨皴衣纹,墨未干时,间以浓墨,有“浓破淡”的用墨技巧,也有人称混描是柔和各种不同描法于一幅画面的方法。

曹衣描——即为曹衣出水描的简称。源于西域的画家曹仲达,其画佛像衣纹下垂、繁密,贴身如湿衣出水状,故称“曹衣出水”。受印度健陀罗艺术的影响,其用笔细而下垂,成圆弧状,讲究线条之间的疏密排列变化。

钉头鼠尾描——任伯年最常用的线描方法。叶顿头大,行笔方折多,转笔时线条加粗如同兰叶描,收笔尖而细,虚收。

橛头钉描一一秃笔线描,是一种写意笔法,马远、夏圭多用之。顿头大而方,侧锋入笔,有“斧劈皴”之用笔技巧。线条粗壮而有力。

马蝗描——马和之用线特点。似兰叶描,顿头大,行笔多曲折,但有力。

折芦描一一用笔粗,转折多为直角顿笔,顿头方而大,线多为直线,是一种写意线描方法。梁楷多用之。

橄榄描一一顿头如橄榄,元代颜辉等多用,行笔稍细,但粗细变化间有之。

枣核描——顿头如同枣核状,线条行笔中亦有枣核状的粗细用笔变化。

柳叶描——用笔两头细,中间行笔粗,线条细长。柳叶描和竹叶描类似,都是虚入虚出的笔法,吴道子多用。

竹叶描——与柳叶描类似,也是中间粗两头细,但线条略短。

战笔水纹描——如山水画水纹之画法。表现薄而褶多的衣纹。明代唐寅作仕女图多用之,后多用来表现粗糙的物体表面。

减笔描一一指的是马远、梁揩等用的大写意笔法。用笔粗,一气呵成,一笔中有众多墨色变化。大多只画外轮廓和简单结构,用笔简练到极致。

枯柴描一一水墨画笔法。用笔粗,水分少,类似皴法,线条有力。

蚯蚓描——粗细均匀,曲折多而柔软。如篆书笔法,笔头圆转有力。

行云流水描一一表现柔软弯曲折的衣纹,多表现衣纹的细节。

总而言之,这十八描可以分为三种类型:

一是游丝描类:

它行笔慢,多以中锋出之,压力均匀,线性始终如一,变化较少。铁线描、曹衣描、琴弦描皆属于这一类。它的代表作者是顾恺之。

二是柳叶描类:

它行笔快,变化多,压力多在线条的中段。枣核描、橄榄描、行云流水描均属之。它的代表作者是吴道子。

三是减笔描类:

它的特点是行笔快,多用侧锋,与纸面压擦力大,压力多集中在线的一段,而又由线到面,线性变化大。竹叶描、枯柴描等皆属之。梁揩最喜用此法。

其实,十八描只是一些不同的个性线条,并不是指白描只有十八种画法,也不是十八描适合所有的绘画对象,在历史上有很多具有个性风格用线的画家,其作品流传万世,受人尊敬。以下将介绍历史上著名的白描画家。线条是中国画创作的基础,白描的好坏直接影响画面后期的成败,尤为重要。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-1329.html

小米手绘网

小米手绘网

白描画基础知识

白描画基础知识 白描绘画工具材料

白描绘画工具材料 十八描

十八描 什么叫白描(线描)?“线”在中国画中的地位及特点

什么叫白描(线描)?“线”在中国画中的地位及特点 白描基本技法

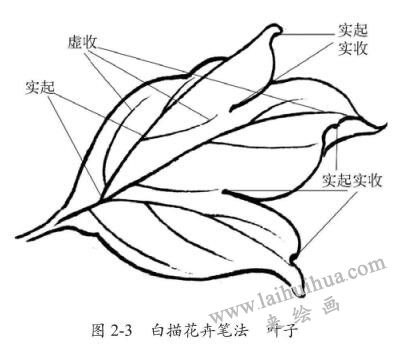

白描基本技法