墨法八病

墨法之病颇多:薄、灰、呆、板、脏、烂、漫、涨、泛、肿、昏、油、滞、结等,可归纳为七病,再加“浓淡失宜”共为八病。

(一)薄:薄者,淡薄而无厚重之感。“以墨为形,以水为气,气行,形乃活矣。”“笔立其形,线立其体,墨分阴阳,点提其神”,“笔为骨,墨为肉”。墨是通过笔表现出来的。笔浮墨则浮,笔飘墨则飘,功力不到家则写画出来的笔墨自然会流露出轻薄之感。因此,下笔轻浮飘流则墨也就轻薄。其二,在画线条时,下笔不肯定,行笔模棱两可、模糊不定,淡墨不见其痕就显得薄。其三,运笔中提起来多,虚笔多,按笔少,实笔少,同样会显得薄。其四,运笔的方向变化少,如一幅画中从头到尾都是用顺笔来画,用偏锋来画,显得单调无变化,也是单薄。单薄二字是连在一起的。单调乏味,没有变化则薄。因此,要改掉薄病,就得首先在运笔上要变化多端。八面人锋,顺逆变化,四面出击方能丰富多姿。再则,在运用淡墨之中要下笔落实肯定,淡中见笔,再用焦笔破之,就能增加画面的沉着厚重之感。

(二)灰:墨灰,一般是指在用中等层次、灰调子的墨色太多时显得灰。从整体、整幅画来看,没有浓、重、焦的画面,只有中间调子或淡调子,就会显得画面发灰。其二,在运用灰调子画面时,淡墨灰墨运用得呆板,画面没有深灰、中灰、浅灰和明亮调子的对比。即在灰色调子之中没有运用对比的关系,所以就会出现灰的感觉。当然,不但在用墨上会出现灰,在用色上没有重色、亮色、灰色的对比,也同样会使画面显得发灰。其三,在二笔之中,笔头所蘸的墨水部分墨色呆板,墨度一样,则画出的线条和墨色也会同样发灰。只有在同一支笔中,笔尖部到笔根部的墨色富有变化,这样画出来的墨线方才有变化,才不单一呆板以致发灰。以上三点只要能细心观察体会,反其道来思考,你一定会找出改变灰墨的方法来。

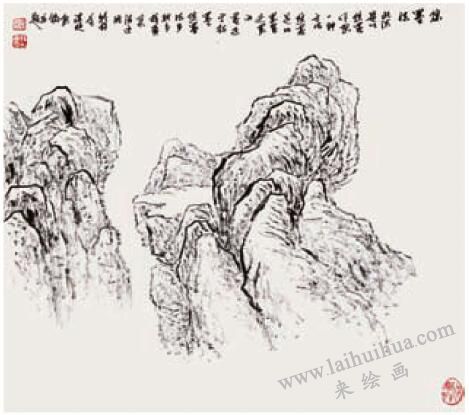

(三)呆:呆墨则生硬死板。俗话说:“呆头呆脑”,就是不灵便之意。墨呆之意即墨色单一呆板。当然,这与用笔单一是有联系的。用笔板刻墨必呆。最主要是墨色的浓度在纸上显得一样,下笔的线中,从头到尾都是一个层次的墨度就显得呆。如画大写意的石头或衣服,一大笔下去其墨度毫无变化者,平板无物,不可救药。特别是运用大片浓墨时,下笔之后其墨色无任何变化,更显得迟钝痴呆。初学者很易犯此病。要改此病,首先要将笔洗干净,先蘸清水,再蘸浓墨,在调色碟上稍调几下,不可多调,多调之后碟中的墨色一样,则笔中的墨度也一样,这样画出来的笔道墨度也就一样。因此,关键在于笔中调墨、水之时,不可调匀。一定要使笔中的墨度从笔尖到笔根都有深浅的变化。这样,下笔后的墨色也就丰富而有变化了。清•方薰《山静居画论》说:“用墨,浓不可痴钝,淡不可模糊,湿不可浑浊,燥不可涩滞,要使精神虚实俱到。”此话指出用墨之道。做到上述四点,墨色也就丰富多彩了。其二,用笔要变化多姿,比如说画一树枝,开始侧锋下笔转卧锋画树干,再转中锋画枝干,顺笔逆笔,方圆并用,提按结合,这样画出的笔墨才能丰富多彩。其三,注意“破墨”法的运用。破墨,就是当你第一次下笔出现了不满意的笔墨,或呆、或硬、或薄、或枯等毛病之时,应趁未干之际用不同墨法补之,可改以上之病。如墨呆板一片,可用淡墨、清水破之;如生硬可用软笔柔之;如薄者可用宿墨老笔破之;如枯燥者可用淡墨擦之等等。应根据出现的笔墨之病分别“对症下药”,尽量做到起死回生,千万不可才画一两笔就把纸撕掉又另换一张,不做反复的修改。不在修改中取得失败的教训和经验,这是很难进步的。

(四)浊:浊,脏,昏,混相近。浊则肮脏,画面脏乱,模糊不清,笔划混乱,层次不明。脏腻如疙帽垢底,昏暗污浊,在层层积墨之时,不分浓淡,不变阴阳,心中无数,该深不深,该浅不浅,使画面混乱无章。这主要是阴阳混乱倒置,该在暗部加深却画到阳部,该亮的地方反加深,使其画面阴阳失调。唐岱说:“用墨不可太浓,浓则失其真体,掩没笔触,而落于浊。”一般来说,近则深远则淡,也有采用近亮远深的办法处理的。如白、灰、黑或黑、白、灰交替运用,也可把画面调节到统一和谐。但墨混浊者却把近、中、远的层次破坏了。在积墨之中未能掌握好要领,如每次积墨必须保持前一次的墨色的优点和用墨灵活丰富的地方,补充不足的地方。而混浊者,优点未能保持,而缺点却充实画面。再者,笔路出格,混乱如麻。有的积墨该在未干之际加深补染;有的积墨该在画面干后再画,未能掌握正确方法,也是造成画面混浊的原因之一。因此,要改变混浊之病,必须看清画面阴阳、黑、白、灰,不能紊乱。其二,画面的近、中、远层次在任何时候都得保持对比关系,不可破坏与打乱。其三,要注意做到“水清、笔净、墨新”六字。这样,画出来的墨线才灵活多变,墨色变化才丰富多彩。当然,有些作品画面看似很“乱”很“脏”、很沉很深,那是作者有意追求的一种情趣。

(五)烂:涨、漫、臃肿、泛滥,均为烂的范围。烂者,笔墨四周浸出,笔无纹理,伤筋无骨,湿墨过剩,臃肿溃烂,不值一看。犯此类毛病,主要是笔中用墨用水过多的原因。下笔之后墨向四周渗透得快,将原来画的笔法或线条漫开,看不清楚;再者,在第二次加墨添补时,第一次墨色未干透就加笔加墨,由于水分过多,反将第一次的墨色笔路赶跑了。烂墨,不难改之,只要多加练习,控制笔中水分,不可太多、太湿、太浸,保持下笔之后能见笔触,又能渗透湿润为佳。其二,要掌握好用笔的速度:笔中水墨量少,行笔可慢;笔中水墨量多,行笔要快。特别是大泼墨的山水、人物、花卉,用墨用水既要大胆下笔,又要细心收拾。当发现水墨太多太湿的地方,应立刻用干布和纸将其吸千,或待干后以干笔飞白破之,以保持必要的笔路和墨痕,也可挽回不必要的损失。其三,在湿墨、泼墨的运用中,还需注意不同宣纸(熟宣、生宣、半生熟的高丽宣等)的性能。不同宣纸的渗透力强弱各不相同,只有作不懈努力,方能驾驭它,掌握它。

烂,实际上是湿墨法掌握得不够火候。而中国画以湿墨法的渗透、渗化、分融、浑化,在宣纸上产生墨润、色泽、肌理的变化而出效果。当你发现它的变化恰到好处时就得想方设法控制它,不理想时就想去补充、改变它。这种火候,只有在反复的实践中才能掌握。

(六)滞:滞者则积留不通,凝积不散。出现此病,第一与行笔有关,笔不流畅,笔气不通,当散不散,用笔重簽,臃肿阻塞,笔痴墨钝,呆滞死板,死气沉沉。其二,对于宿墨、陈墨、剩墨、褐墨掌握不好,下笔之后笔实而死,结滞不散。在整幅画中,深沉部分的墨色掌握不佳,一则笔路阻塞,二则褐墨过实,用笔不松。实墨处原则上要活,褐墨处要松,密塞处要空,浓墨处要灵,才能克服此症。

清•沈宗骞在《芥舟学画•山水•用墨》中说:“老墨者盖取气色苍茫,能状物皴皱之喻。此种墨法全藉笔力以出之,用时要飒飒有声,从腕而來非仅指头挑弄,则力透纸背……”这就是说,老墨、陈墨、宿墨等用笔,必须自然通畅,才能避免滞塞之症。“笔为墨帅,墨为笔充,有妙笔可无妙墨以充其用耶?且笔之所成,亦即墨之所至。”因此,笔滞则墨滞,笔畅墨也通。要避免滞墨就得在用笔上充分注意。要下笔肯定稳健,抑扬顿挫,方向转折要变化多姿,方能克服墨滞之症。

(七)死墨:死墨者笔死墨也死。死笔的对立面是活笔。刻笔、板笔等是死笔。呆墨、偶墨、滞墨等是死墨。死墨无彩,活墨有泽。清•沈宗骞在《芥舟学画编》中说:“墨著缣素,笼统一片,是为死墨。浓淡分明,便是活墨。死墨无彩,活墨有光,不得不亟为辨也。”要做到墨活、笔活才能去其死墨。笔活者,下笔要一波三折,抑扬顿挫,有节奏。二要提按,轻重、虚实变化相互结合。三是速度有快有慢。四要方向运转,变化多姿。达到这四点就能活笔。墨活者,即画面之中要有浓、淡、干、湿、清、焦、破、泼、积、宿等多变墨法。墨活在善于用水,在用水的问题上我另有专题章节介绍。“笔主气,墨主韵。”杜甫有诗:“元气淋漓障犹湿”,要做到丰富、沉厚、清逸、潇洒、灵活、多变,才能产生丰富多姿、变化万千的墨韵。“以墨为形,以水为气,气行,意乃活也。”清•李鲜题画说:“八大山人长于笔,而墨不及;石涛用墨最佳,笔次之。笔与墨合作生动,妙在用水,余长于用水而用墨用笔不及二公。”松年在《颐园论画》说:“秀润皆关用水洁净,墨新在用笔生发,老辣在于用干笔浓墨。气势充壮,毋涉野气。”这些论述阐明若要墨灵活不死,必须注意用笔、用墨、用水。笔写虚实,墨分浓淡,水走干湿。能灵活运用六字,才能达到笔有气势,水墨淋漓,气韵生动的佳境。

(八)浓淡失宜:是指画中的重调与淡调失调。中国水墨画的调子,是以墨为主来控制和把握的。所以其实质问题就是墨的浓淡问题。一幅优秀的水墨画,无论是人物、山水、花卉,首先要看整幅画面的调子是否和谐舒适,尤其要看浓淡调子的对比和谐是否成功。水墨画是以墨为主、以色为补的画种。控制好整个墨色的变化就能控制好整幅画面的调子。如一幅重调子的作品,应以浓重墨色为主,重而深沉,但并不是一片漆黑的死墨。在浓重之中也应有浅的层次,要浓中有淡。黑、白、灰由作者根据主观意识和画面的意境,有组合地穿插排列。如果画面的黑、白、灰杂乱无章,一盘散沙,就是浓淡失宜。正如前面所说的,浓调子与淡调子的面积相等,也是失调。首先在设制整体画面的调子时,在黑、白、灰中要么以深调子为主,要么以淡调子为主,其余要服从整个调子的处理。从局部看,有的用过深的浓线勾勒山石,而皴擦渲染的墨度又太浅;有的写意花卉的墨叶用得浅,而勾叶筋的墨线又太深,甚至墨叶的淡墨干完后才去勾,叶筋的浓墨未能融合渗透在墨叶中而显得十分生硬;画竹竿时,竹竿墨色浅,竹节墨色过深;人物画中衣服的墨色浅,衣纹勾得太深。以上三种画法的浓淡用墨失调也会直接影响画面的整体效果。

在浓淡调子的处理中,除了要注意黑、白、灰的面积不可相等之外,更要注意黑、白、灰面积的穿插与搭配。何处浓?何处灰?何处白?怎样分布?如何能起着节奏、起伏、音律之感?这些都要进行充分考虑。再加上平行、垂直、曲线、旋转等不同线条的交织与黑、甴、灰的协调组成,才能使整幅画面达到更加统一协调的境界。

比如画较复杂树丛和山野的花藤之时,就得要注意浓淡交叉对比的运用。最前面的树干用浓墨没骨式的笔法画出,第二层的树千采用双勾的形式勾勒,第三层的树再用较淡的墨直接画出。树叶也是一样,第一层用重墨点,第二层用留白或极淡的墨点,第三层用次浓墨。总之,这样黑、白、灰交替的运用,方能画出树丛、树林的重深幽茂之感。中国画不像西方古典油画一样,一定是近深远淡的。它既可近深远淡,又可近淡远深,浓淡相间,黑、白、灰交替,有节奏、有韵律地运用,方能取得满意的效果。

以上所谈运墨之病,在习画过程中难免存在,但只要虚心学习,努力钻研,坚持不懈地学习临摹,写生创作,不断总结,吸取失败的教训,有坚强的信心和百折不挠的毅力,是可以掌握用笔用墨的技巧的。

笔法与墨法,是中国画之基本技法。用笔强调“写”与“灵”,用墨在于“活”与“润”。笔立形质,线立其体,墨现其面,点提其神。有笔有墨谓之画。若有墨无笔,无骨法用笔,则甜俗臃肿;画若有笔无墨,则过于干枯,缺乏韵气。而骨法用笔,气韵生动,必须有笔有墨。吕铸琨先生说过:“笔到而墨不足者松,墨到笔不到者浮。墨随笔到,见墨气,墨显于纸,则见墨色。笔为墨帅,墨为笔佐。墨以笔为筋骨,笔以墨为精英,由墨见笔,笔在墨中,便知笔墨中无所谓帅佐。”此话精确地道出了笔墨之辩证对立统一的关系,后辈必须认真阅读,细心揣摩。

然而,笔墨技巧皆属于形式的范畴,形式是为内容服务的。所以,一定要根据不同的客观现象,根据作者的主观感觉,将感情移人画中,才能根据不同的画意,运用不同的笔墨表现出来。

至于哪些画须用笔沉重,用墨浓厚;哪些画须用笔虚实,用墨清淡;哪些画用笔枯涩荒率,用墨枯干;哪些画用笔奔放潇洒,用墨泼破,都是与作者的构思立意、色调风格分不开的。黄宾虹先生说:“画中三昧,舍笔墨无由参悟。”笔为骨墨为肉,笔主气墨主韵,墨法在中国画中有着重要位置。六法之中“气韵生动”就是靠掌握灵活多变的墨法而获得的。

“笔墨当随时代”是苦瓜和尚的一句名言。笔墨也必须跟随时代,因为时代在前进,社会在发展。不同的社会形态,有不同的社会特征,有不同的社会内容。新的生活、新的内容是前所未有的,而陈旧的笔墨形式是不可能表示新的时代、新的内容的。因此新的生活、新的内容必须要用新的笔墨技巧来表现。如航天飞机、潜水艇、原子弹、地下铁道等新的事物,在奴隶社会和封建社会的人们是见不到的。而今后开发海底工厂、海底农庄、建立太空站、进军地球以外的星球等新的宇宙工程又是我们这个时代的人们未能见到的。因此,要表现全新的生活、日新月异的建设,就必须在观察了解的基础上,创造新的笔墨技巧、新的形式来表现它。

随着时代的发展,社会的进步,中国画本身的材料(纸张、笔墨、颜料)也会发生变化。那么表现的形式,运用的技法,追求的风格也都随之变化。因此,“笔墨当随时代”,这是不以人们意识为转移的客观规律,是真知,是卓见。

未经允许不得转载:小米手绘网 » 拼音王国手抄报模板,https://www.xmcdw.com/html/article-1298.html

小米手绘网

小米手绘网

国画墨法

国画墨法 水墨画技法之吸墨法

水墨画技法之吸墨法 水墨画技法之冲墨法

水墨画技法之冲墨法 水墨山水画的墨法有哪些?

水墨山水画的墨法有哪些?